भाषा को प्रभावशाली और सरल बनाने में संधि (Sandhi in Hindi) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें दो अक्षर या शब्द आपस में मिलकर एक नया रूप लेते हैं। जहाँ संस्कृत में संधियों का प्रयोग बहुत अधिक होता है, वहीं हिंदी में भी कई शब्द संधि से बनते हैं। व्याकरण के इस नियम को समझना भाषा की गहराई को जानने का रास्ता खोलता है। संधि न केवल शब्दों को जोड़ती है, बल्कि उनके अर्थ और सुंदरता को भी बढ़ाती है।

Table of Contents

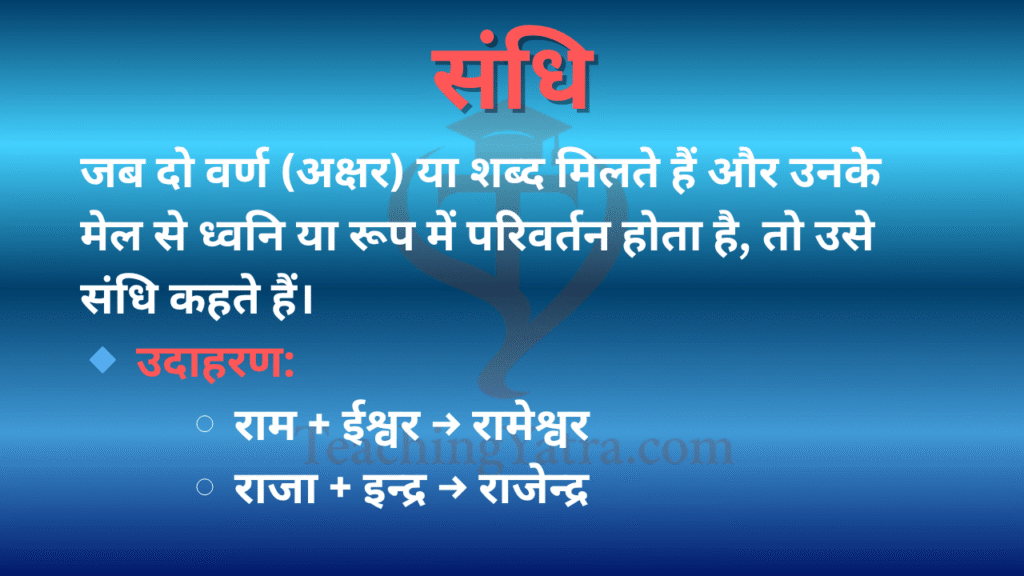

संधि की परिभाषा

जब दो वर्ण (अक्षर) या शब्द मिलते हैं और उनके मेल से ध्वनि या रूप में परिवर्तन होता है, तो उसे संधि कहते हैं।

‘संधि’ संस्कृत भाषा का एक महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका निर्माण दो धातुओं — ‘सम्’ (अर्थात् साथ या समेक) और ‘धि’ (अर्थात् धारण करना) — से मिलकर हुआ है। इस प्रकार ‘संधि’ का शाब्दिक अर्थ होता है — ‘मेल’, ‘संयोग’ या ‘जोड़’।

हिंदी और संस्कृत व्याकरण में, जब दो निकटवर्ती वर्ण (अक्षर), चाहे वे स्वर हों या व्यंजन, आपस में मिलते हैं और उनके मेल से ध्वनि या रूप में जो परिवर्तन होता है, उसे ही संधि कहा जाता है। यह परिवर्तन अक्सर उच्चारण को सरल बनाने और भाषा को अधिक प्रवाहशील बनाने के लिए होता है।

📌 उदाहरण के लिए:

- राम + ईश्वर = रामेश्वर

- राजा + इन्द्र = राजेन्द्र

- देव + आलय = देवालय

- विद्या + आलय = विद्यालय

- महा + उदय = महोदय

- भू + ईश = भवेश

- सु + औषधि = सौषधि

- प्रिय + इषु = प्रियेषु

- सत् + गुण = सद्गुण

- तत् + अर्थ = तदर्थ

- जगत् + गुरु = जग्गुरु

- शुभ + लक्ष्मी = शुलक्ष्मी

- दुः + ख = दुःख

- लोकः + इन्द्र = लोकेन्द्र

- जगतः + नायकः = जगन्नायकः

इन उदाहरणों में देखा जा सकता है कि दो शब्दों के मेल से उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, और यही प्रक्रिया संधि कहलाती है।

👉 संक्षेप में:

संधि वह व्याकरणिक प्रक्रिया है जिसमें दो पास-पास आए वर्णों के मेल से नए शब्द या ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे भाषा अधिक सुंदर, सरल और प्रभावशाली बनती है।

संधि के भेद

हिंदी में संधि के तीन प्रमुख भेद होते हैं: (i) स्वर संधि, (ii) व्यंजन संधि, और (iii) विसर्ग संधि।

स्वर संधि (Swar Sandhi)

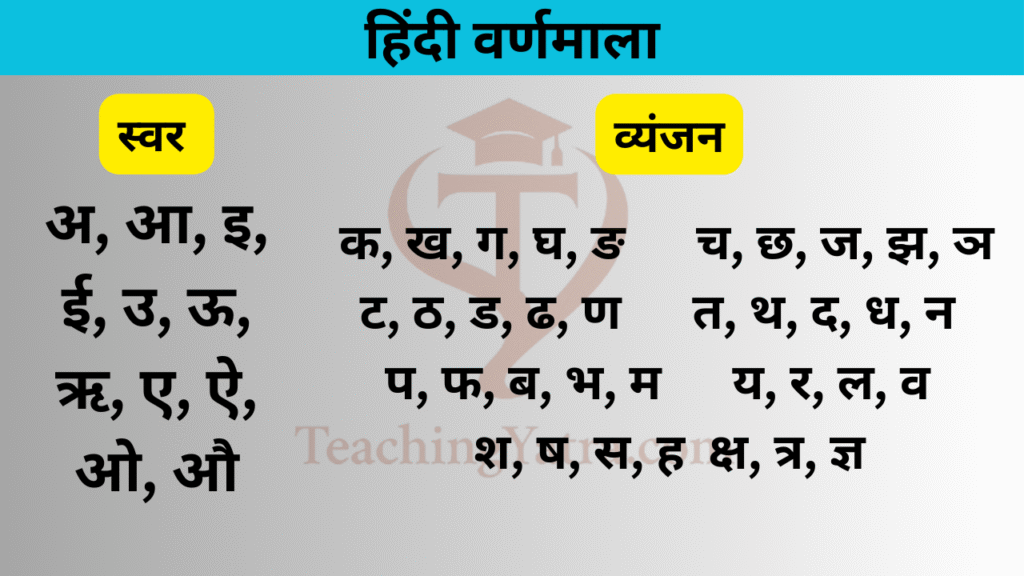

जब दो स्वर मिलते हैं और उनके मेल से कोई नया स्वर बनता है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें ‘अ’, ‘आ’, ‘इ’, ‘ई’, ‘उ’, ‘ऊ’, आदि स्वरों के योग से नया स्वर उत्पन्न होता है।

📌 उदाहरण:

- राम + ईश्वर = रामेश्वर

- महा + उदय = महोदय

- विद्या + आलय = विद्यालय

हिन्दी में स्वर संधि के पाँच भेद होते हैं- दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और अयादि संधि।

दीर्घ संधि

परिभाषा:

जब दो समान वर्ग के (सजातीय) स्वरों का मेल होता है और उनके मिलने से एक दीर्घ स्वर बनता है, तो उस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। इसे सवर्ण दीर्घ संधि भी कहा जाता है।

संस्कृत सूत्र:

“अकः सवर्णे दीर्घः”

अर्थ: जब ‘अक्’ वर्ग (स्वर: अ, इ, उ, ऋ, लृ) का कोई स्वर अपने ही समान स्वर से मिलता है, तो वे मिलकर एक दीर्घ स्वर बना लेते हैं।

मुख्य स्वर योग और उनके परिणाम:

| स्वर + स्वर | परिणामी स्वर |

|---|---|

| अ + अ, अ + आ, आ + अ, आ + आ | आ |

| इ + इ, इ + ई, ई + इ, ई + ई | ई |

| उ + उ, उ + ऊ, ऊ + उ, ऊ + ऊ | ऊ |

| ऋ + ऋ | ऋ |

📌 दीर्घ संधि के उदाहरण

🔹 अ + अ / आ = आ

- धर्म + अर्थ = धर्मार्थ

- पुस्तक + आलय = पुस्तकालय

- देव + आलय = देवालय

- मत + अनुसार = मतानुसार

- हिम + आलय = हिमालय

🔹 इ + इ / ई = ई

- रवि + इंद्र = रविन्द्र

- कपि + ईश = कपीश

- मुनि + ईश्वर = मुनीश्वर

- नदी + इंद्र = नदीन्द्र

- नारी + ईश्वर = नारीश्वर

🔹 उ + उ / ऊ = ऊ

- भानु + उदय = भानूदय

- गुरु + उपदेश = गुरूपदेश

- सिंधु + ऊर्मि = सिंधूर्मि

- अंबु + ऊर्मि = अबूंर्मि

- भू + उत्सर्ग = भूत्सर्ग

🔹 ऋ + ऋ = ऋ

- पितृ + ऋण = पितृण

- मातृ + तृण = मातृण

🔖 नोट:

- दीर्घ संधि केवल सजातीय स्वरों (सवर्ण स्वरों) के बीच होती है।

- यह संधि संस्कृत और हिंदी दोनों में प्रयोग होती है, परंतु संस्कृत में इसका अधिक प्रयोग है।

- हिंदी शब्दों के गठन और व्याकरणीय शुद्धता के लिए दीर्घ संधि का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है।

गुण संधि (Guna Sandhi)

📚 परिभाषा:

जब ‘अ’ या ‘आ’ के बाद कोई अन्य स्वर आता है और उनके मेल से स्वर का गुण रूप बनता है, तो इस परिवर्तन को गुण संधि कहते हैं।

🧠 संस्कृत सूत्र:

“आद् गुणः”

(अर्थ: “अ” वर्ण जब “इ, उ, ऋ” आदि से मिले, तो गुण रूप में परिणत हो जाए।)

🔍 गुण संधि में स्वर परिवर्तन की नियमावली:

| संधि योग | परिणामी स्वर | उदाहरण | संधि रूप |

|---|---|---|---|

| अ/आ + इ/ई | ए | नर + इंद्र | नरेन्द्र |

| अ/आ + उ/ऊ | ओ | चंद्र + उदय | चन्द्रोदय |

| अ/आ + ऋ | अर | देव + ऋषि | देवर्षि |

📌 गुण संधि के विस्तृत उदाहरण:

🔸 अ/आ + इ/ई = ए

| शब्द 1 | शब्द 2 | संधि रूप |

|---|---|---|

| नर | इंद्र | नरेन्द्र |

| देव | इंद्र | देवेंद्र |

| धर्म | इंद्र | धर्मेन्द्र |

| भारत | इंदु | भारतेंदु |

| राज | इंद्र | राजेन्द्र |

| शुभ | इच्छा | शुभेच्छा |

| स्व | इच्छा | स्वेच्छा |

| रमा | इंद्र | रमेंद्र |

| राजा | ईश | राजेश |

| महा | इंद्र | महेन्द्र |

| गण | ईश | गणेश |

| परम | ईश्वर | परमेश्वर |

| सुर | ईश | सुरेश |

🔸 अ/आ + उ/ऊ = ओ

| शब्द 1 | शब्द 2 | संधि रूप |

|---|---|---|

| चंद्र | उदय | चन्द्रोदय |

| देश | उपकार | देशोपकार |

| नील | उत्पल | नीलोत्पल |

| पूर्व | उदय | पूर्वोदय |

| विवाह | उत्सव | विवाहोत्सव |

| रोग | उपचार | रोगोपचार |

| महा | उत्सव | महोत्सव |

| जल | ऊर्मि | जलोर्मि |

| समुद्र | ऊर्मि | समुद्रोर्मि |

| सूर्य | ऊर्जा | सूर्योर्जा |

| विद्या | उन्नति | विद्योन्नति |

🔸 अ/आ + ऋ = अर

| शब्द 1 | शब्द 2 | संधि रूप |

|---|---|---|

| देव | ऋषि | देवर्षि |

| ब्रह्म | ऋषि | ब्रह्मर्षि |

| सप्त | ऋषि | सप्तर्षि |

| महा | ऋषि | महर्षि |

| राजा | ऋषि | राजर्षि |

- गुण संधि में ‘अ’ या ‘आ’ के बाद ‘इ/ई’, ‘उ/ऊ’, या ‘ऋ’ आने पर नया स्वर बनता है।

- यह नया स्वर हमेशा गुण रूप (ए, ओ, अर) होता है।

- यह संधि मुख्यतः संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में शब्द निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी है।

वृद्धि संधि

वृद्धि संधि का अर्थ है – दो स्वरों के मेल से होने वाला विशेष प्रकार का उच्चारण परिवर्तन, जिसमें संयोग से स्वर का स्वरूप बड़ा हो जाता है।

📌 परिभाषा:

जब ‘अ’ या ‘आ’ के बाद ए, ऐ, ओ या औ जैसे स्वरों का प्रयोग होता है, तो उनका मेल होकर ऐ या औ बन जाता है। इस परिवर्तन को वृद्धि संधि कहते हैं।

📌 संस्कृत सूत्र:

वृद्धिरेचि

(जब ‘अ’ या ‘आ’ के साथ ‘एच्’ यानी ए, ऐ, ओ, औ आएं तो ‘ऐ’ या ‘औ’ बनता है।)

📌 वृद्धि संधि के उदाहरण (Examples of Vridhi Sandhi)

🔹 अ + ए = ऐ

- मत + एकता = मतैकता

- एक + एक = एकैक

- धन + एषणा = धनैषणा

- सदा + एव = सदैव

🔹 अ + ऐ = ऐ

- नव + ऐश्वर्य = नवैश्वर्य

- भाव + ऐक्य = भावैक्य

- मत + ऐक्य = मतैक्य

🔹 आ + ए = ऐ

- तथा + एव = तथैव

- सदा + एव = सदैव

🔹 अ + ओ = औ

- जल + ओघ = जलौघ

- दंत + ओष्ठ = दंतौष्ठ

- परम + ओज = परमौज

- वन + ओषधि = वनौषधि

🔹 अ + औ = औ

- देव + औदार्य = देवौदार्य

- परम + औदार्य = परमौदार्य

- परम + औषध = परमौषध

🔹 आ + ओ = औ

- महा + ओज = महौज

- महा + ओजस्वी = महौजस्वी

🔹 आ + औ = औ

- महा + औघ = महौघ

- महा + औत्सुक्य = महौत्सुक्य

- महा + औदार्य = महौदार्य

- महा + औषध = महौषध

- महा + औषधि = महौषधि

यण संधि

यण संधि एक स्वर संधि है। जब इ, ई, उ, ऊ या ऋ जैसे स्वर के बाद कोई दूसरा स्वर आता है, तो उनके मेल से नए अक्षरों (य, व, र) का निर्माण होता है। इन्हीं परिवर्तनों को यण संधि कहा जाता है।

🔹 नियम:

- इ / ई + स्वर = य

- उ / ऊ + स्वर = व

- ऋ + स्वर = र

👉 यह परिवर्तन तभी होता है जब दो भिन्न स्वरों के बीच यह मेल हो।

📘 सूत्र —

एको यणचि

(जिसका अर्थ है: एक वर्ण के बाद ‘चि’ (स्वर) आने पर ‘यण’ हो जाता है)

🧠 यण संधि के तीन प्रमुख रूप:

- य से पूर्व आधा व्यंजन (इ / ई + अन्य स्वर = य)

- व् से पूर्व आधा व्यंजन (उ / ऊ + अन्य स्वर = व)

- त्र युक्त शब्द (ऋ + अन्य स्वर = र)

📝 यण संधि के उदाहरण

🔷 1. इ / ई + अन्य स्वर = य

| संधि | परिणाम |

|---|---|

| इति + आदि | इत्यादि |

| परी + आवरण | पर्यावरण |

| अभि + आगत | अभ्यागत |

| अति + आवश्यक | अत्यावश्यक |

| नदी + अम्बु | नद्यम्बु |

| सखी + आगमन | सख्यागमन |

| देवी + आगम | देव्यागम |

| अति + एश्वर्य | अत्यैश्वर्य |

| सखी + ऐक्य | सख्यैक्य |

| अति + ओज | अत्योज |

| दधि + ओदन | दध्योदन |

| वाणी + औचित्य | वाण्यौचित्य |

🔷 2. उ / ऊ + अन्य स्वर = व

| संधि | परिणाम |

|---|---|

| अनु + अय | अन्वय |

| मधु + अरि | मध्वरि |

| मधु + आलय | मध्वालय |

| लघु + आदि | लघ्वादि |

| सु + आगत | स्वागत |

| अनु + इति | अन्विति |

| प्रभु + एषणा | प्रभ्वेषणा |

| लघु + ओष्ठ | लघ्वोष्ठ |

| गुरु + औदार्य | गुर्वोदार्य |

| वधू + आगम | वध्यागम |

| वधू + ऐश्वर्य | वध्वैश्वर्य |

🔷 3. ऋ + अन्य स्वर = र

| संधि | परिणाम |

|---|---|

| पितृ + अनुमति | पित्रनुमति |

| मातृ + आज्ञा | मात्राज्ञा |

| धातृ + अंश | धात्रांश |

| पितृ + आदेश | पित्रादेश |

| मातृ + आनंद | मात्रानंद |

| पितृ + इच्छा | पित्रिच्छा |

| मातृ + उपदेश | मात्रुपदेश |

यण संधि में मूल स्वर (इ, ई, उ, ऊ, ऋ) के बाद जब कोई दूसरा स्वर आता है, तो य, व या र बनने की प्रक्रिया होती है। यह संधि भाषा को अधिक प्रवाहपूर्ण, संक्षिप्त और सार्थक बनाती है।

अयादि संधि

परिभाषा:

जब ए, ऐ, ओ, औ जैसे दीर्घ स्वर किसी अन्य स्वर से मिलते हैं, तब इन स्वरों का परिवर्तन क्रमशः “अय”, “आय”, “अव”, “आव” में हो जाता है। इसी प्रकार के मेल से होने वाले परिवर्तन को अयादि संधि कहा जाता है।

साधारण शब्दों में कहें तो —

- ए + कोई स्वर → अय

- ऐ + कोई स्वर → आय

- ओ + कोई स्वर → अव

- औ + कोई स्वर → आव

यदि इन परिवर्तनों से पहले का व्यंजन ‘य’ या ‘व’ है, और उसमें अ/आ की मात्रा लगी है, तो ही यह संधि बन सकती है।

यदि कोई अन्य संधि नियम लागू न हो, तो ‘+’ के बाद का भाग जैसा का तैसा लिखा जाता है।

संधि सूत्र:

📚 एचोऽयवायावः (संस्कृत व्याकरण सूत्र)

अयादि संधि के उदाहरण:

| संधि युक्त शब्द | विग्रह | संधि रूप |

|---|---|---|

| ने + अन | न + अयन | नयन |

| नौ + इक | नाव + इक | नाविक |

| भो + अन | भव + अन | भवन |

| पो + इत्र | पव + इत्र | पवित्र |

| भौ + उक | भाव + उक | भावुक |

वर्ण के अनुसार उदाहरण:

✅ ए + अ = अय

- शे + अन = शयन

- ने + अन = नयन

- चे + अन = चयन

✅ ऐ + अ = आय

- गै + अक = गायक

- नै + अक = नायक

✅ ओ + अ = अव

- भो + अन = भवन

- पो + अन = पवन

- श्रो + अन = श्रवण

✅ औ + अ = आव

- श्रौ + अन = श्रावण

- पौ + अन = पावन

- पौ + अक = पावक

✅ औ + इ = आवि

- पौ + इत्र = पवित्र

- नौ + इक = नाविक

व्यंजन संधि (Vyanjan Sandhi)

जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और अगले शब्द का पहला वर्ण व्यंजन या स्वर हो, तो उनके मेल से जो ध्वनिगत परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं।

🔹 उदाहरण:

- जगत् + नाथ → जगन्नाथ

- सत् + जन → सज्जन

- उत् + हार → उद्धार

व्यंजन संधि के प्रमुख नियम व उदाहरण:

🧷 नियम 1:

यदि अंतिम वर्ण क्, च्, ट्, त्, प् हो और अगला वर्ण स्वर या य, र, ल, व, ह हो तो:

- क् → ग्, च् → ज्, ट् → ड्, त् → द्, प् → ब्

उदाहरण:

- दिक् + अम्बर = दिगम्बर

- अच् + अन्त = अजन्त

- षट् + आनन = षडानन

- तत् + उपरान्त = तदुपरान्त

- अप् + जल = अब्ज

🧷 नियम 2:

क्, च्, ट्, त्, प् के बाद नासिक्य वर्ण (ङ, ञ, ण, न, म) आए तो:

- क् → ङ्, च् → ज्, ट् → ण्, त् → न्, प् → म्

उदाहरण:

- वाक् + मय = वाङ्मय

- षट् + मास = षण्मास

- उत् + नति = उन्नति

- अप् + मय = अम्मय

🧷 नियम 3:

- म् + क-ष वर्ग → म् बदलकर अनुस्वार

- त् + ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व → त् → द्

उदाहरण:

- सम् + गम = संगम

- सत् + भावना = सद्भावना

- भगवत् + भक्ति = भगवद्भक्ति

🧷 नियम 4:

- म् के बाद य, र, ल, व, श, ष, स, ह → म् बदलकर अनुस्वार

- त् के बाद च्, ज्, झ्, ट्, ड्, ल् → हलंत रूप ही रहता है

उदाहरण:

- सम् + लग्न = संलग्न

- सत् + जन = सज्जन

- उत् + लास = उल्लास

🧷 नियम 5:

- त् + श् → च् + छ्

उदाहरण:

- सत् + शास्त्र = सच्छास्त्र

- उत् + श्वास = उच्छ्वास

🧷 नियम 6:

- त् + ह् → द् + ध्

- द् + झ्/ज् → ज्

उदाहरण:

- उत् + हार = उद्धार

- वृहत् + झंकार = वृहज्झंकार

- सत् + जन = सज्जन

🧷 नियम 7:

- स्वर + छ = उसके पहले च् जोड़ा जाता है

उदाहरण:

- आ + छादन = आच्छादन

- अनु + छेद = अनुच्छेद

🧷 नियम 8:

- म् + क्-म् → म् → अनुस्वार

- त्/द् + ल् → ल्

उदाहरण:

- तत् + लीन = तल्लीन

- सम् + पूर्ण = संपूर्ण

🧷 नियम 9:

- म् + म् → म का द्वित्व

- त्/द् + ह् → द् + ध्

उदाहरण:

- सम् + मति = सम्मति

- पद् + हति = पद्धति

🧷 नियम 10:

- त्/द् + श् → च् + छ्

- म् + श, स, ल आदि → अनुस्वार

उदाहरण:

- सत् + शास्त्र = सच्छास्त्र

- सम् + सार = संसार

🧷 नियम 11:

- ऋ, र, ष + न् → न् → ण्, यदि बीच में बाधक वर्ण न हों

उदाहरण:

- राम + अयन = रामायण

- परि + नाम = परिणाम

🧷 नियम 12:

- स् से पहले अ/आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो स् → ष्

उदाहरण:

- वि + सम = विषम

- अभि + सिक्त = अभिषिक्त

🧷 नियम 13:

- यदि ‘ऋ/र/ष’ के बाद ‘न’ हो और बीच में बाधक न हों, तो ‘न’ → ण

उदाहरण:

- नार + अयन = नारायण

- परि + नाम = परिणाम

विसर्ग संधि (Visarga Sandhi)

परिभाषा:

जब किसी शब्द के अंत में विसर्ग (ः) हो और अगले शब्द की शुरुआत स्वर या व्यंजन से हो, तो उनके मेल से जो ध्वनि-परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं।

🔹 विसर्ग संधि के उदाहरण:

- मनः + अनुकूल → मनोनुकूल

- नि: + अक्षर → निरक्षर

- दुः + चरित्र → दुश्चरित्र

- तपः + भूमि → तपोभूमि

- यशः + धरा → यशोधरा

🧩 विसर्ग संधि के प्रमुख नियम

🔸 नियम 1: विसर्ग + च/छ

विसर्ग के बाद च, छ आने पर विसर्ग “श्” में बदल जाता है।

📌 उदाहरण:

- निः + चय = निश्चय

- दुः + चरित्र = दुश्चरित्र

- तपः + चर्या = तपश्चर्या

- अन्तः + चक्षु = अन्तश्चक्षु

🔸 नियम 2: विसर्ग + श/श्

विसर्ग के बाद श आने पर विसर्ग भी “श्” बन जाता है।

यदि विसर्ग के पहले अ/आ को छोड़कर अन्य स्वर हों और बाद में श, क, ख, प, फ, य, र, ल, व, ह आदि हो, तो विसर्ग → र/र् में बदल सकता है।

📌 उदाहरण:

- दुः + शासन = दुश्शासन

- निः + शुल्क = निश्शुल्क

- यशः + शरीर = यशश्शरीर

🔸 नियम 3: विसर्ग + ट, ठ, ष

विसर्ग के बाद ट, ठ, ष हो तो विसर्ग → “ष्” में बदल जाता है।

📌 उदाहरण:

- धनुः + टंकार = धनुष्टंकार

- चतुः + षष्टि = चतुष्षष्टि

🔸 नियम 4: विसर्ग + त, स

विसर्ग के बाद त/स आने पर विसर्ग → स् में बदलता है।

📌 उदाहरण:

- नमः + ते = नमस्ते

- निः + संतान = निस्संतान

🔸 नियम 5: विसर्ग से पहले इ/उ और बाद में क, ख, प, फ

इस स्थिति में विसर्ग → “ष्” बनता है।

📌 उदाहरण:

- निः + फल = निष्फल

- निः + कलंक = निष्कलंक

- दुः + कर = दुष्कर

📌 यदि विसर्ग से पहले अ/आ हो, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता:

- प्रातः + काल = प्रातःकाल

- तपः + पूत = तपःपूत

🔸 नियम 6: विसर्ग लोप

यदि विसर्ग से पहले अ/आ और बाद में कोई व्यंजन हो तो अक्सर विसर्ग लोप हो जाता है।

📌 उदाहरण:

- मनः + ताप = मनस्ताप

- बहिः + थल = बहिस्थल

- दु: + तर = दुस्तर

🔸 नियम 7: विसर्ग + क, ख, प, फ (बिना परिवर्तन)

अगर विसर्ग के बाद ये वर्ण आएं, और नियम 5 लागू न हो, तो विसर्ग वैसा ही बना रहता है।

📌 उदाहरण:

- अन्तः + करण = अन्तःकरण

- वयः + क्रम = वयःक्रम

🔸 नियम 8: विसर्ग से पहले इ/उ और बाद में र

इस स्थिति में विसर्ग लुप्त हो जाता है और इ/उ → ई/ऊ हो जाते हैं।

📌 उदाहरण:

- निः + रस = नीरस

- दुः + रज = दूरज

- चक्षु: + रोग = चक्षूरोग

🔸 नियम 9: विसर्ग + अन्य स्वर (अ को छोड़कर)

विसर्ग से पहले अ हो और बाद में स्वर (अ को छोड़कर) हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है।

📌 उदाहरण:

- अतः + एव = अतएव

- मनः + उच्छेद = मनउच्छेद

🔸 नियम 10: विसर्ग + अ/ग/घ…/ह (मूल ध्वनियों से मिलकर)

विसर्ग के पहले अ हो और बाद में वर्ण जैसे अ, ग, घ, ज, द, भ, य, र, ल, व, ह आएं, तो विसर्ग → “ओ” बन जाता है।

📌 उदाहरण:

- मनः + योग = मनोयोग

- सरः + ज = सरोज

- यशः + धरा = यशोधरा

- तपः + भूमि = तपोभूमि

- पुरः + हित = पुरोहित

⚠️ विसर्ग संधि के अपवाद

🔸 अपवाद (1):

कुछ विशेष शब्दों में विसर्ग के स्थान पर अनुमानित परिवर्तन होता है:

📌 उदाहरण:

- भा: + कर = भास्कर

- नम: + कार = नमस्कार

- बृह: + पति = बृहस्पति

- श्रेय: + कर = श्रेयस्कर

🔸 अपवाद (2):

“पुन:” जैसे शब्दों में विसर्ग का लोप हो जाता है और र् जुड़ता है:

📌 उदाहरण:

- पुन: + अवलोकन = पुनरवलोकन

- पुन: + उद्धार = पुनरुद्धार

- पुन: + निर्माण = पुनर्निर्माण

विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर/व्यंजन से मिलने पर कई प्रकार से परिवर्तन होता है — जैसे कि श्, ष्, स्, ओ, र्, अनुस्वार आदि। इसका सही प्रयोग भाषा की शुद्धता और सौंदर्य को बनाए रखता है।

FAQs on संधि – संधि की परिभाषा, भेद और उदाहरण – Sandhi in Hindi

संधि किसे कहते हैं?

जब दो वर्ण (अक्षर) या शब्द आपस में मिलकर उच्चारण या लेखन में परिवर्तन करते हैं, तो उस मेल या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यह ध्वनियों का मेल है।

संधि के मुख्य प्रकार कितने हैं?

हिंदी में संधि के तीन मुख्य भेद होते हैं:

स्वर संधि

व्यंजन संधि

विसर्ग संधि

स्वर संधि कितने प्रकार की होती है?

स्वर संधि के चार प्रकार होते हैं:

दीर्घ संधि

गुण संधि

वृद्धि संधि

यण संधि

व्यंजन संधि में क्या होता है?

जब पहले शब्द का अंत व्यंजन से और दूसरे शब्द का आरंभ स्वर या व्यंजन से हो, तो उनके मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं।

संधि-विच्छेद क्या है?

किसी संयुक्त शब्द को उसके मूल शब्दों में अलग करना संधि-विच्छेद कहलाता है।

जैसे: राजपुत्र = राज + पुत्र

संधि और समास में क्या अंतर है?

संधि में दो वर्ण/शब्दों के मिलने से ध्वनि परिवर्तन होता है।

समास में दो शब्द मिलकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाते हैं जिसमें अर्थ प्रधान होता है।