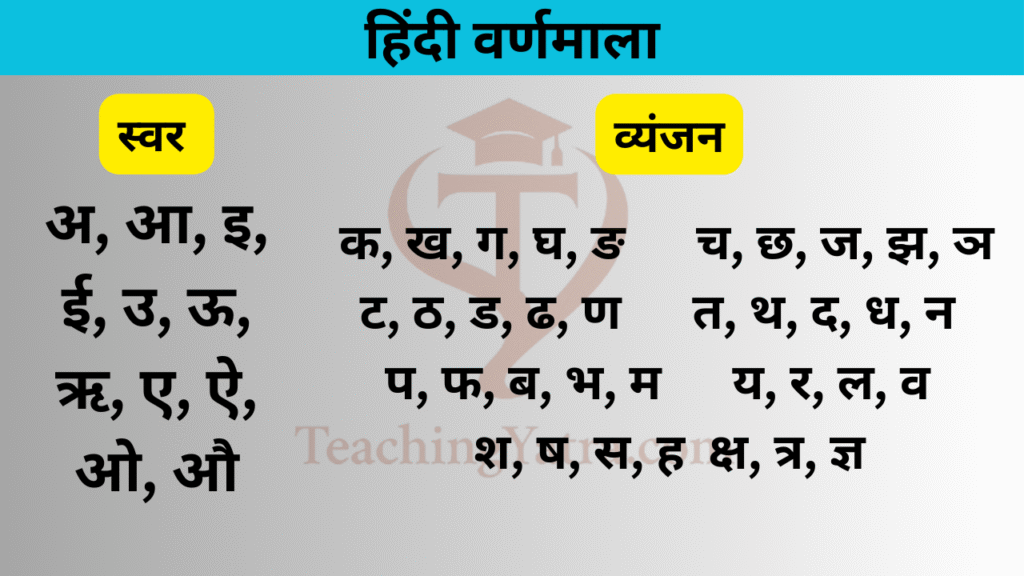

हिंदी भाषा में वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को ‘हिंदी वर्णमाला’ (Hindi Varnamala) कहा जाता है। इस लेख में आप सरल भाषा में हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन, उनके प्रकार, परिभाषा, विभाजन, वर्गीकरण, उदाहरण, उच्चारण स्थान के साथ-साथ PDF चार्ट, चित्र, उच्चारण आदि का अध्ययन करेंगे।

Table of Contents

हिंदी वर्णमाला : Hindi Varnamala

हिंदी भाषा में वर्णों के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित समूह को “हिंदी वर्णमाला” कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी व्याकरण में पहले स्वर वर्ण और उसके बाद व्यंजन वर्ण आते हैं।

स्वर (Vowels)

| अ | आ | इ | ई | उ |

| ऊ | ऋ | ए | ऐ | ओ |

| औ | अं | अः |

व्यंजन (Consonants)

| क | ख | ग | घ | ङ |

| च | छ | ज | झ | ञ |

| ट | ठ | ड | ढ | ण |

| त | थ | द | ध | न |

| प | फ | ब | भ | म |

| य | र | ल | व | श |

| ष | स | ह | क्ष | त्र |

| ज्ञ | श्र | ड़ | ढ़ |

हिंदी वर्णमाला (Hindi Alphabets) में कुल 52 वर्ण होते हैं- 11 स्वर, 2 आयोगवाह (अं, अः), 33 व्यंजन (क् से ह् तक), 2 उत्क्षिप्त व्यंजन (ड़, ढ़), 4 संयुक्त व्यंजन (क्ष, त्र, ज्ञ, श्र)।

- मूल या मुख्य वर्ण – 44 (11 स्वर, 33 व्यंजन) – “अं, अः, ड़, ढ़, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र” को छोड़कर।

- उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण – 45 (10 स्वर, 35 व्यंजन) – “ऋ, अं, अः, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र” को छोड़कर।

- लेखन के आधार पर वर्ण – 52 (11 स्वर, 2 आयोगवाह, 39 व्यंजन)

- मानक वर्ण – 52 (11 स्वर, 2 आयोगवाह, 39 व्यंजन)

- कुल वर्ण – 52 (11 स्वर, 2 आयोगवाह, 39 व्यंजन)

अतः कुल मूल वर्णों की संख्या चवालीस (44) है। उच्चारण के आधार पर कुल 45 वर्ण होते हैं, जिनमें दस (10) स्वर, तैतीस (33) व्यंजन और दो (2) द्विगुण व्यंजन (ड़, ढ़) शामिल हैं। वहीं, लेखन या मानक वर्णों के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें ग्यारह (11) स्वर, दो (2) आयोगवाह, तैतीस (33) व्यंजन, दो (2) द्विगुण व्यंजन और चार (4) संयुक्त व्यंजन शामिल हैं।

भारत सरकार के अनुसार मान्यता प्राप्त मानक हिंदी वर्णमाला में भी 52 वर्ण होते हैं।

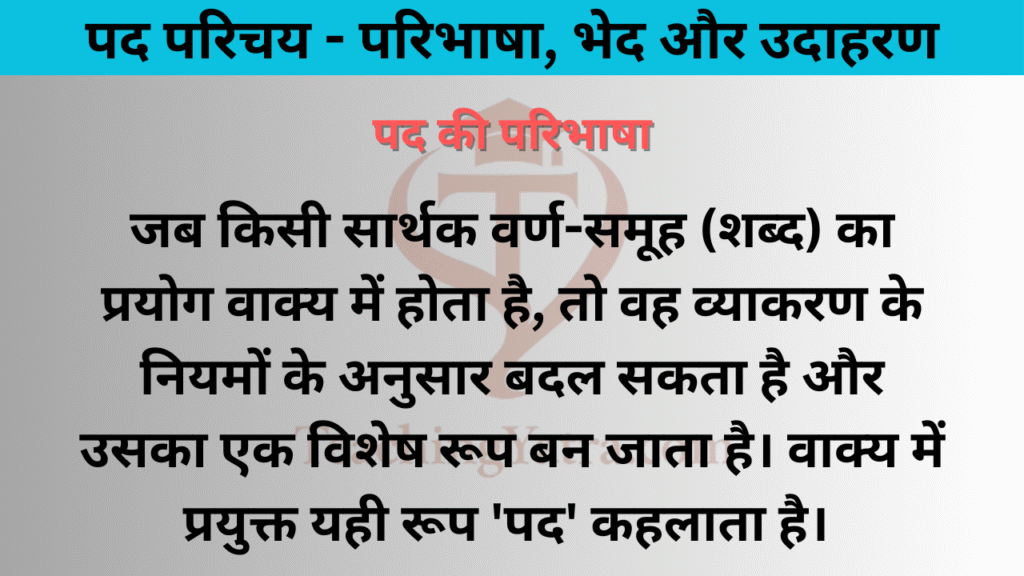

वर्ण क्या हैं?

हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई ‘वर्ण’ कहलाती है। देवनागरी लिपि में इसे ही भाषा की मूल इकाई माना जाता है। सरल शब्दों में, स्वर और व्यंजन का सम्मिलित रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं—स्वर और व्यंजन। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सकता है, जबकि व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जो स्वर के साथ मिलकर उच्चारित होती हैं।

स्वर (Vowels)

वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से, बिना किसी रुकावट या अवरोध के किया जा सकता है तथा जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 है:

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।

पूर्व में स्वरों की संख्या 13 मानी जाती थी, क्योंकि अं और अः (आयोगवाह) को भी स्वरों में शामिल किया जाता था।

| स्वर (Vowels) | उच्चारण | स्वर (Vowels) | उच्चारण |

|---|---|---|---|

| अ | a | आ | aa |

| इ | i | ई | ee |

| उ | u | ऊ | oo |

| ऋ | ri | ए | e |

| ऐ | ai | ओ | o |

| औ | au | अं | an |

| अः | ah | — | — |

स्वर के भेद / वर्गीकरण

हिंदी की वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः तीन आधारों पर किया जाता है:

- मात्रा / कालमान / उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार

– इसमें स्वरों को उनके उच्चारण की लंबाई या समय अवधि के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। - व्युत्पत्ति / स्रोत / बुनावट के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार

– इसमें स्वरों को उनके निर्माण या उत्पत्ति की दृष्टि से वर्गीकृत किया जाता है। - प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार

– इसमें स्वरों को उनके उच्चारण में प्रयुक्त अंगों और प्रयास (प्रयत्न) के अनुसार विभाजित किया जाता है।

मात्रा / कालमान / उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद

मात्रा का मतलब होता है – किसी स्वर को बोलने में लगने वाला समय। इस आधार पर हिंदी में स्वरों को तीन प्रकारों में बाँटा गया है:

1. ह्रस्व स्वर (छोटे स्वर)

वे स्वर जिनका उच्चारण बहुत कम समय में हो जाता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें छोटे स्वर, एक मात्रा वाले स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है।

हिंदी के ह्रस्व स्वर हैं – अ, इ, उ, ऋ।

2. दीर्घ स्वर (बड़े स्वर)

वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें बड़े स्वर या दो मात्रा वाले स्वर भी कहा जाता है।

हिंदी के दीर्घ स्वर हैं – आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।

3. प्लुत स्वर (तीन मात्रा वाले स्वर)

प्लुत स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने में दीर्घ स्वरों से भी ज्यादा समय लगता है, यानी इनमें तीन मात्राएँ होती हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर किसी को दूर से पुकारने या जोर देकर बोलने में किया जाता है।

उदाहरण: आऽऽ, ओ३म्, राऽऽम।

- प्लुत स्वरों की कोई तय संख्या नहीं होती, लेकिन कुछ विद्वान इनकी संख्या 8 मानते हैं।

- ये स्वर मूलतः संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, लेकिन हिंदी में भी इनका सीमित उपयोग होता है, इसलिए इन्हें मान्यता दी जाती है।

- पहचान:

- संस्कृत शब्दों में प्लुत स्वर के साथ ३ (अंक) लिखा जाता है, जैसे – ओ³म्।

- हिंदी शब्दों में इनके लिए ऽ चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे – राऽऽम।

यहाँ आपके द्वारा दी गई जानकारी को सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित भाषा में पुनः लिखा गया है:

व्युत्पत्ति / स्रोत / बुनावट के आधार पर स्वर के भेद

हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 मानी जाती है। इन स्वरों को उनकी उत्पत्ति या संरचना के आधार पर दो मुख्य वर्गों में बाँटा जाता है:

- मूल स्वर

- संधि स्वर

1. मूल स्वर (शांत स्वर या स्थिर स्वर)

मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनकी उत्पत्ति (source) का कोई ज्ञात आधार नहीं होता। ये स्वतः अस्तित्व में माने जाते हैं।

इन्हें शांत स्वर या स्थिर स्वर भी कहा जाता है।

इनकी कुल संख्या 4 है – अ, इ, उ, ऋ।

2. संधि स्वर

संधि स्वर वे स्वर होते हैं जो दो स्वरों के मिलने से बनते हैं।

इनकी कुल संख्या 7 है।

इन्हें दो भागों में बाँटा गया है:

(क) दीर्घ स्वर / सजातीय स्वर / सवर्ण स्वर / समान स्वर

जब दो समान (एक जैसे) स्वरों के मिलने से कोई नया स्वर बनता है, तो उसे सजातीय स्वर या दीर्घ संधि स्वर कहा जाता है।

इनकी कुल संख्या 3 है – आ, ई, ऊ।

(ख) संयुक्त स्वर / विजातीय स्वर / असवर्ण स्वर / असमान स्वर

जब दो भिन्न (अलग-अलग) स्वरों के मिलने से कोई नया स्वर बनता है, तो उसे विजातीय स्वर या संयुक्त संधि स्वर कहा जाता है।

इनकी कुल संख्या 4 है – ए, ऐ, ओ, औ।

संक्षेप में – सारणी के रूप में:

| श्रेणी | प्रकार | स्वर | कुल संख्या |

|---|---|---|---|

| मूल स्वर | शांत/स्थिर स्वर | अ, इ, उ, ऋ | 4 |

| संधि स्वर | सजातीय (समान) स्वर | आ, ई, ऊ | 3 |

| विजातीय (असमान) स्वर | ए, ऐ, ओ, औ | 4 | |

| कुल स्वर | 11 |

प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद

प्रयत्न का अर्थ है – किसी स्वर को उच्चारित करने में जो शारीरिक अंग (विशेष रूप से जीभ) कार्य करते हैं।

हिंदी वर्णमाला में प्रयत्न के आधार पर स्वरों को मुख्य रूप से तीन भागों में बाँटा गया है:

1. अग्र स्वर (Front Vowels)

वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग (अग्र भाग) सक्रिय होता है, अग्र स्वर कहलाते हैं।

इनकी संख्या 4 है – इ, ई, ए, ऐ।

2. मध्य स्वर (Central Vowel)

वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, मध्य स्वर कहलाते हैं।

इसका एकमात्र स्वर है – अ।

3. पश्च स्वर (Back Vowels)

वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग (पश्च भाग) सक्रिय होता है, पश्च स्वर कहलाते हैं।

इनकी संख्या 5 है – आ, उ, ऊ, ओ, औ।

आगत स्वर (Foreign/Imported Vowel)

आगत स्वर वे होते हैं जो हिंदी में अरबी-फारसी भाषा के प्रभाव से आए हैं।

हिंदी वर्णमाला में केवल एक आगत स्वर माना गया है – ऑ (ॉ)।

इसका उच्चारण आ और ओ के बीच होता है।

उदाहरण: डॉक्टर, डॉलर आदि शब्दों में इसका प्रयोग होता है।

सारणी रूप में संक्षेप:

| स्वर प्रकार | उच्चारण में सक्रिय भाग | स्वर | संख्या |

|---|---|---|---|

| अग्र स्वर | जीभ का आगे का भाग | इ, ई, ए, ऐ | 4 |

| मध्य स्वर | जीभ का मध्य भाग | अ | 1 |

| पश्च स्वर | जीभ का पिछला भाग | आ, उ, ऊ, ओ, औ | 5 |

| आगत स्वर | विदेशी प्रभाव (आ और ओ के बीच) | ऑ (ॉ) | 1 |

व्यंजन (Consonants)

व्यंजन वर्ण क्या होते हैं?

हिन्दी में जिन अक्षरों को स्पष्ट रूप से बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अकेले ये वर्ण बोले नहीं जा सकते, इनका सही उच्चारण तभी होता है जब किसी स्वर की मदद ली जाए। जैसे – “क” को अकेले नहीं बोला जा सकता, इसे “अ” जोड़कर “क” कहा जाता है।

हिन्दी वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन होते हैं। ये इस प्रकार हैं:

क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व

श ष स ह

क्ष त्र ज्ञ श्र

ड़ ढ़

| व्यंजन (Consonants) | उच्चारण | व्यंजन | उच्चारण | व्यंजन | उच्चारण |

|---|---|---|---|---|---|

| क | ka | ख | kha | ग | ga |

| घ | gha | ङ | nga | च | cha |

| छ | chha | ज | ja | झ | jha |

| ञ | nya | ट | ṭa | ठ | ṭha |

| ड | ḍa | ढ | ḍha | ण | ṇa |

| त | ta | थ | tha | द | da |

| ध | dha | न | na | प | pa |

| फ | pha | ब | ba | भ | bha |

| म | ma | य | ya | र | ra |

| ल | la | व | va | श | sha |

| ष | sha | स | sa | ह | ha |

| ड़ | ḍa | ढ़ | ḍha | — | — |

व्यंजन के प्रकार / भेद

1. स्पर्शीय व्यंजन (Touch Consonants)

इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुँह के किसी भाग से स्पर्श होता है। इन्हें पाँच वर्गों में बाँटा गया है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कुल 25 होते हैं:

- क-वर्ग: क, ख, ग, घ, ङ (कंठ से उच्चारण)

- च-वर्ग: च, छ, ज, झ, ञ (तालू से उच्चारण)

- ट-वर्ग: ट, ठ, ड, ढ, ण (मूर्धा से उच्चारण)

- त-वर्ग: त, थ, द, ध, न (दाँतों से उच्चारण)

- प-वर्ग: प, फ, ब, भ, म (होठों से उच्चारण)

2. अंतःस्थ व्यंजन (Semi-Vowels)

इनके उच्चारण में हवा का अवरोध बहुत कम होता है। ये चार होते हैं:

य, र, ल, व

इनमें “य” और “व” को अर्धस्वर भी कहा जाता है। “र” को लुंठित व्यंजन और “ल” को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है।

3. उष्म व्यंजन (Friction Consonants)

इनका उच्चारण करते समय हवा के साथ संघर्ष होता है, जिससे घर्षण उत्पन्न होता है। ये चार होते हैं:

श, ष, स, ह

इनमें “ह” को कभी-कभी काकल्य व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण कंठ के पास होता है।

4. संयुक्त व्यंजन (Compound Consonants)

दो व्यंजनों के मिलकर बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देवनागरी लिपि में चार प्रमुख संयुक्त व्यंजन होते हैं:

क्ष = क् + ष

त्र = त् + र

ज्ञ = ज् + ञ

श्र = श् + र

5. उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन (Retroflex or Flapped Consonants)

ये दो वर्ण उच्चारण करते समय जीभ से झटके से बोले जाते हैं और अधिकतर शब्दों के बीच या अंत में आते हैं:

ड़, ढ़

उदाहरण: लड़ना, पढ़ना

6. आगत व्यंजन (Loaned Consonants)

ये ऐसे वर्ण होते हैं जो हिन्दी में अरबी, फारसी या अंग्रेज़ी भाषा से आए हैं। इन पर एक बिंदु (नुक्ता) होता है। इनकी संख्या 6 मानी जाती है:

क़, ख़, ग़, ज़, फ़, ड़ (या अ़)

उदाहरण: क़लम, फ़िल्म, ग़लत

अन्य महत्वपूर्ण बातें:

अनुस्वार (ं)

स्वर के बाद आने वाला यह चिह्न नासिका से निकलने वाली ध्वनि को दर्शाता है। यह व्यंजन के बजाय नासिक ध्वनि में गिना जाता है।

उदाहरण: गंगा, जंगल, मंदिर

विसर्ग (ः)

यह ‘ह’ जैसी ध्वनि को दर्शाता है और संस्कृत शब्दों में मिलता है।

उदाहरण: स्वतः, दुःख

अनुनासिक (ँ)

यह शुद्ध नासिक ध्वनि होती है जो मुँह और नाक दोनों से निकाली जाती है।

उदाहरण: हाँ, वहाँ, माँ

टिप: जिन स्थानों पर ऊपर की मात्राएँ (ि, ी, े, ै आदि) होती हैं, वहाँ अनुस्वार (ं) का प्रयोग किया जाता है, अनुनासिक (ँ) का नहीं।

जैसे – कहीं, मैं

पंचमाक्षर (Fifth Letters of Each Group)

प्रत्येक वर्ण वर्ग के पाँचवें अक्षर को पंचमाक्षर कहा जाता है। ये पाँच हैं:

ङ, ञ, ण, न, म

इनका प्रयोग अक्सर अनुस्वार के स्थान पर होता है। जैसे –

गंगा (गङ्गा), चंचल (चञ्चल), कंठ (कण्ठ)

Hindi Varnamala PDF Chart

FAQs on Hindi Varnamala (हिंदी वर्णमाला)

हिंदी वर्णमाला क्या है?

हिंदी वर्णमाला वह समूह है जिसमें हिंदी भाषा के सभी वर्ण क्रमबद्ध और व्यवस्थित होते हैं। इसमें 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन शामिल हैं।

हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं?

हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर, 2 आयोगवाह (अं, अः), 33 व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन (ड़, ढ़), और 4 संयुक्त व्यंजन (क्ष, त्र, ज्ञ, श्र) शामिल हैं।

स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है?

स्वर वह वर्ण होते हैं जिन्हें बिना किसी रुकावट के उच्चारित किया जा सकता है, जैसे – अ, आ, इ। व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की मदद से होता है, जैसे – क, ख, ग।

हिंदी में कितने स्वर होते हैं?

हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं:

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।

व्यंजन क्या होते हैं?

व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर के साथ मिलकर किया जाता है। हिंदी में कुल 39 व्यंजन होते हैं, जैसे – क, ख, ग, घ, च, छ, etc.