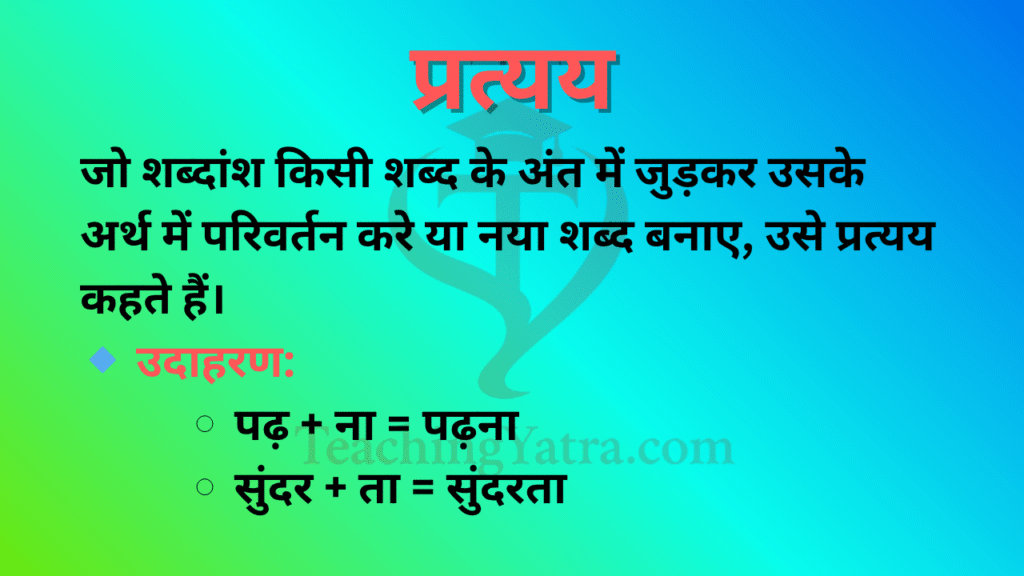

प्रत्यय (Pratyay in Hindi) वे विशेष शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या रूप में बदलाव कर देते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। ‘प्रत्यय’ शब्द ‘प्रति’ (साथ में, पर बाद में) और ‘अय’ (चलने वाला) से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है — “साथ में, पर बाद में चलने वाला”। यानी प्रत्यय वह तत्व होता है जो मूल शब्द के साथ तो होता है, लेकिन अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करता है।

उदाहरण के तौर पर –

बालक + पन = बालकपन, यहाँ “पन” एक प्रत्यय है जो “बालक” शब्द से जुड़कर नया शब्द बना रहा है।

इस पोस्ट में हम विस्तार से जानेंगे —

🔹 प्रत्यय की परिभाषा

🔹 प्रत्यय के भेद (कृदंत और तद्धित)

🔹 प्रत्यय से बनने वाले शब्द

🔹 आसान उदाहरण और तालिका सहित स्पष्टीकरण

Table of Contents

प्रत्यय की परिभाषा (Definition of Pratyay)

“जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करे या नया शब्द बनाए, उसे प्रत्यय कहते हैं।”

प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं।

🔹 ये शब्दांश स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, बल्कि किसी मूल शब्द (धातु या पद) से जुड़कर नए शब्द बनाते हैं।

🔹 प्रत्यय जोड़ने से बना नया शब्द प्रायः किसी विशेष वर्ग का हो जाता है, जैसे— संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि।

‘प्रत्यय’ शब्द दो शब्दों ‘प्रति’ और ‘अय’ से मिलकर बना है। ‘प्रति’ का अर्थ होता है – साथ में, लेकिन बाद में; और ‘अय’ का अर्थ होता है – चलने वाला। इस प्रकार, प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ है – “साथ में, पर बाद में जुड़ने वाला”। यानी जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाए या उसके अर्थ में परिवर्तन करे, उसे ही प्रत्यय कहा जाता है।

जैसे –

🔹 गाड़ी + वान = गाड़ीवान (गाड़ी चलाने वाला)

🔹 अपना + पन = अपनापन (अपनत्व का भाव)

🔹 बड़ा + ई = बड़ाई (बड़े होने का गुण)

प्रत्यय के भेद (Types of Pratyay)

हिंदी व्याकरण में प्रत्यय दो मुख्य प्रकार के होते हैं:

🔹 1. कृत् प्रत्यय (Krit Pratyay)

जब किसी धातु या क्रिया के अंत में प्रत्यय जोड़े जाते हैं और उनसे नया शब्द बनता है, तो उस प्रत्यय को कृत् प्रत्यय कहा जाता है।

कृत् प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहा जाता है।

✔ उदाहरण:

- -क = लेखक, गायक, पाठक, दर्शक

- -अक्कड़ = भुलक्कड़, घूमक्कड़, पियक्कड़

- -आक = तैराक, लड़ाकू, भागाक

🧩 कृत् प्रत्यय के भेद

कृत् प्रत्यय को दो श्रेणियों में बांटा गया है:

🔸 1. विकारी कृत् प्रत्यय

जो शुद्ध संज्ञा या विशेषण बनाते हैं।

उदाहरण: गायक, सुंदरता

🔸 2. अविकारी (अव्यय) कृत् प्रत्यय

जो क्रियामूलक विशेषण या अव्यय बनाते हैं।

उदाहरण: बिकाऊ, चलकर

✅ विकारी कृत् प्रत्यय के अंतर्गत बनने वाले कृदंत शब्द:

🔸 कर्तृवाचक कृदंत

इनसे क्रिया करने वाले व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है।

बनाने के तरीके:

- ना को ने करके + वाला → पढ़ना → पढ़नेवाला, चलना → चलनेवाला

- ना को न करके + हार/सार → मिलना → मिलनसार, होना → होनहार

- क्रिया + अक्कड़ / आक / आऊ / ओड़ा / एरा / इया आदि → पी → पियक्कड़, बढ़ → बढ़िया, लड़ → लड़ैया

🔸 गुणवाचक कृदंत

इनसे किसी गुण या विशेषता का बोध होता है।

उदाहरण:

बिकना → बिकाऊ

जीतना → जिताऊ

लड़ना → लड़ाका

🔸 कर्मवाचक कृदंत

इनसे क्रिया के कर्म (जिस पर क्रिया हो रही है) का बोध होता है।

उदाहरण:

खेलना → खिलौना

बिछाना → बिछौना

ओढ़ना → ओढ़नी

सूंघना → सूंघनी

🔸 करणवाचक कृदंत

इनसे क्रिया के साधन का बोध होता है।

उदाहरण:

झाड़ना → झाड़न

ओढ़ना → ओढ़ना (वस्त्र)

चलाना → चलनी

करना → करनी

ढकना → ढक्कन

🔸 भाववाचक कृदंत

इनसे किसी भाव या कार्य के व्यापार का बोध होता है।

उदाहरण:

मिलना → मिलाप

लड़ना → लड़ाई

कमाना → कमाई

भुलना → भुलावा

🔸 क्रियाद्योतक कृदंत

इनसे कोई विशेष क्रियात्मक स्थिति या गुणसूचक क्रिया बनती है।

उदाहरण:

खो → खोया

सो → सोया

चल → चलता, चलने वाला

जा → जाता, जाता हुआ

रो → रोता हुआ

| प्रकार | उद्देश्य | उदाहरण |

|---|---|---|

| कर्तृवाचक | क्रिया करने वाले का बोध | पढ़नेवाला, मिलनसार |

| गुणवाचक | किसी गुण का बोध | बिकाऊ, लड़ाका |

| कर्मवाचक | क्रिया के लक्ष्य/कर्म का बोध | खिलौना, ओढ़नी |

| करणवाचक | क्रिया के साधन का बोध | झाड़न, चलनी, ढक्कन |

| भाववाचक | किसी भाव का बोध | लड़ाई, कमाई |

| क्रियाद्योतक | क्रियात्मक अवस्था या भाव | रोता, जाता हुआ, चल रहा है |

🔹 2. तद्धित प्रत्यय (Taddhit Pratyay)

जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं।

इनसे बनने वाले शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है।

✔ उदाहरण:

- छोटा + ई = छोटाई

- सुंदर + ता = सुंदरता

- मित्र + पन = मित्रता / अपनापन

- गरीब + ई = गरीबी

हिंदी में तद्धित प्रत्ययों के मुख्यतः 8 प्रकार माने जाते हैं:

🔹 1. कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय

अर्थ: जिससे करने वाले व्यक्ति का बोध हो।

प्रत्यय: -आर, -आरी, -इया, -एरा, -वाला, -हार, -दार आदि।

| प्रत्यय | मूल शब्द | तद्धित रूप |

|---|---|---|

| आर | सोना | सुनार |

| आरी | जुआ | जुआरी |

| इया | मज़ाक | मज़ाकिया |

| वाला | सब्ज़ी | सब्ज़ीवाला |

| हार | पालन | पालनहार |

| दार | समझ | समझदार |

🔹 2. भाववाचक तद्धित प्रत्यय

अर्थ: भाव, गुण, अवस्था या स्थिति का बोध कराते हैं।

प्रत्यय: -पन, -ता, -त्व, -आस, -हट, -वट आदि।

| प्रत्यय | मूल शब्द | तद्धित रूप |

|---|---|---|

| त्व | देवता | देवत्व |

| पन | बच्चा | बचपन |

| वट | सज्जा | सजावट |

| हट | चिकना | चिकनाहट |

| त | रंग | रंगत |

| आस | मीठा | मिठास |

🔹 3. ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय

अर्थ: किसी वस्तु या व्यक्ति की लघुता, हीनता या ओछेपन का बोध।

प्रत्यय: -क, -री, -इया, -ई, -की, -टा, -ड़ी, -वा आदि।

| प्रत्यय | मूल शब्द | तद्धित रूप |

|---|---|---|

| क | ढोल | ढोलक |

| री | छाता | छतरी |

| इया | बुढ़ी | बुढ़िया |

| ई | टोप | टोपी |

| की | छोटा | छोटकी |

| डा | दुःख | दुखड़ा |

| डी | पाग | पगड़ी |

| ली | खाट | खटोली |

| वा | बच्चा | बचवा |

🔹 4. संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय

अर्थ: किसी व्यक्ति या स्थान के संबंध को प्रकट करते हैं।

प्रत्यय: -हाल, -एल, -आल, -औती, -ई, -जा, -एरा आदि।

| प्रत्यय | मूल शब्द | तद्धित रूप |

|---|---|---|

| हाल | नाना | ननिहाल |

| एल | नाक | नकेल |

| आल | ससुर | ससुराल |

| औती | बाप | बपौती |

| ई | लखनऊ | लखनवी |

| एरा | फूफा | फुफेरा |

| जा | भाई | भतीजा |

| इया | पटना | पटनिया |

🔹 5. अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय

अर्थ: किसी वंश, संतान या जाति का बोध कराते हैं।

प्रत्यय: -अ, -आयन, -एय, -य आदि।

| प्रत्यय | मूल शब्द | तद्धित रूप |

|---|---|---|

| अ | मनु | मानव |

| अ | वसुदेव | वासुदेव |

| अ | कुरु | कौरव |

| आयन | नर | नारायण |

| एय | राधा | राधेय |

| य | दिति | दैत्य |

🔹 6. गुणवाचक तद्धित प्रत्यय

अर्थ: किसी संज्ञा का गुण या विशेषता बताते हैं।

प्रत्यय: -आ, -इक, -ई, -वी, -श, -इष्ठ, -इमा, -र, -ल आदि।

| प्रत्यय | मूल शब्द | तद्धित रूप |

|---|---|---|

| आ | भूख | भूखा |

| इक | शरीर | शारीरिक |

| ई | पक्ष | पक्षी |

| वी | माया | मायावी |

| इमा | लाल | लालिमा |

| इष्ठ | वर | वरिष्ठ |

| र | मधु | मधुर |

| ल | वत्स | वत्सल |

| श | कर्क | कर्कश |

🔹 7. स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय

अर्थ: स्थान या स्थान-सूचक विशेषण को दर्शाते हैं।

प्रत्यय: -ई, -इया, -आना, -गाह, -त्र आदि।

| प्रत्यय | मूल शब्द | तद्धित रूप |

|---|---|---|

| ई | गुजरात | गुजराती |

| इया | पटना | पटनिया |

| गाह | चारा | चारागाह |

| आड़ी | आगा | अगाड़ी |

| त्र | सर्व | सर्वत्र |

| त्र | तद | तत्र |

🔹 8. अव्ययवाचक तद्धित प्रत्यय

अर्थ: क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं।

प्रत्यय: -दा, -त्र, -भर, -ओं, -ए, -स आदि।

| प्रत्यय | मूल शब्द | तद्धित रूप |

|---|---|---|

| दा | सर्व | सर्वदा |

| त्र | एक | एकत्र |

| भर | दिन | दिनभर |

| ओं | कोस | कोसों |

| स | आप | आपस |

| ए | पीछा | पीछे |

प्रत्यय के उदाहरण (Examples of Pratyay)

कृत् प्रत्यय (Krit Pratyaya) के विस्तारित उदाहरण

| मूल धातु | कृत् प्रत्यय | कृदंत शब्द | अर्थ |

|---|---|---|---|

| लिख | -क | लेखक | लिखने वाला |

| पढ़ | -क | पाठक | पढ़ने वाला |

| गाय | -क | गायक | गाने वाला |

| बोल | -क | वक्ता | बोलने वाला |

| तैर | -आक | तैराक | तैरने वाला |

| लड़ | -आका | लड़ाका | लड़ने की प्रवृत्ति वाला (गुणवाचक) |

| घूम | -अक्कड़ | घूमक्कड़ | घूमने वाला |

| भूल | -अक्कड़ | भुलक्कड़ | भूलने वाला |

| पी | -इया | पियक्कड़ | पीने का अभ्यास रखने वाला |

| बढ़ | -इया | बढ़िया | श्रेष्ठता का बोध (गुणवाचक) |

| घट | -इया | घटिया | हीनता का बोध (गुणवाचक) |

| बिक | -आऊ | बिकाऊ | जो बेचा जा सके |

| जल | -आऊ | जलाऊ | जलाने योग्य |

| मिल | -आप | मिलाप | मिलने की क्रिया (भाववाचक) |

| कम | -आई | कमाई | कमाने की प्रक्रिया |

| ढक | -न | ढक्कन | ढकने की वस्तु |

| झाड़ | -न | झाड़न | झाड़ने की वस्तु |

| चल | -नी | चलनी | छानने की वस्तु (करणवाचक) |

| ओढ़ | -नी | ओढ़नी | ओढ़ने की वस्तु |

| पढ़ | -ने वाला | पढ़नेवाला | जो पढ़ता है |

| चढ़ | -ने वाला | चढ़नेवाला | जो चढ़ता है |

| मिल | -न + सार | मिलनसार | मिलने में सहज व्यक्ति (कर्तृवाचक) |

| होना | -न + हार | होनहार | भविष्य में कुछ कर सकने योग्य |

तद्धित प्रत्यय (Taddhit Pratyaya) के विस्तारित उदाहरण

| मूल शब्द | प्रत्यय | तद्धितांत शब्द | अर्थ |

|---|---|---|---|

| बच्चा | -पन | बचपन | बच्चे की अवस्था |

| सुंदर | -ता | सुंदरता | सुंदर होने का गुण |

| बड़ा | -ई | बड़ाई | बड़ेपन का भाव |

| मीठा | -आस | मिठास | मिठेपन की अनुभूति |

| देवता | -त्व | देवत्व | दिव्यता का गुण |

| चतुर | -ता | चतुरता | चतुर होने का भाव |

| कड़वा | -हट | कड़वाहट | कड़वेपन की अनुभूति |

| लाल | -इमा | लालिमा | लाल रंग की आभा |

| सज्जा | -वट | सजावट | सजाने की प्रक्रिया |

| दु:ख | -ड़ा | दुखड़ा | पीड़ा का व्यक्तिगत अनुभव |

| लखनऊ | -ई | लखनवी | लखनऊ से संबंधित व्यक्ति/शैली |

| ससुर | -आल | ससुराल | ससुर का घर |

| नाना | -हाल | ननिहाल | नाना का घर |

| नाक | -एल | नकेल | नाक में डालने की वस्तु |

| मनु | -अ | मानव | मनु के वंशज |

| वसुदेव | -अ | वासुदेव | कृष्ण का पिता |

| राधा | -एय | राधेय | राधा से उत्पन्न |

| पटना | -इया | पटनिया | पटना से संबंधित व्यक्ति |

| दर | -बार | दरबार | शाही सभा |

| शर्म | -इंदा | शर्मिंदा | शर्म से युक्त |

| उम्मीद | -वार | उम्मीदवार | प्रत्याशी |

| रोज़ | -आनह | रोज़ाना | प्रतिदिन |

| सफेद | -पोश | सफेदपोश | साफ व सुंदर वस्त्र पहनने वाला |

| बेवफ़ा | -ई | बेवफाई | विश्वासघात का भाव |

| मदद | -गार | मददगार | सहायक व्यक्ति |

| दुकान | -दार | दुकानदार | दुकान का स्वामी |

| दर | -बान | दरबान | द्वारपाल |

| चाय | -वाला | चायवाला | चाय बेचने वाला |

| निंदा | -इ | अपमानित | अपमान झेल चुका व्यक्ति |

| शक्ति | -मत्ता | शक्तिमत्ता | शक्ति से परिपूर्ण अवस्था |

| भूख | -आ | भूखा | भूखा व्यक्ति |

| लाभ | -कारी | लाभकारी | लाभ देने वाला |

| नुकसान | -कारक | नुकसानी | हानि पहुँचाने वाला |

FAQs on प्रत्यय | प्रत्यय की परिभाषा, भेद और उदाहरण | Pratyay in Hindi

प्रत्यय किसे कहते हैं?

प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उस शब्द के अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे – “बड़ा + ई = बड़ाई”।

प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं?

प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं:

कृत् प्रत्यय (जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं)

तद्धित प्रत्यय (जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं)

कृत् प्रत्यय क्या होता है?

जब कोई प्रत्यय किसी धातु या क्रिया के साथ जुड़कर नया शब्द बनाता है, तो वह कृत् प्रत्यय कहलाता है।

उदाहरण:

“गाय + अक = गायक”, “पढ़ + अक = पाठक”।

तद्धित प्रत्यय क्या होता है?

जब कोई प्रत्यय किसी संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका रूप बदलता है, तो वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है।

उदाहरण:

“बच्चा + पन = बचपन”, “सब्जी + वाला = सब्जीवाला”।

कृदंत शब्द क्या होते हैं?

कृदंत वे शब्द होते हैं जो कृत् प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। ये शब्द क्रिया से उत्पन्न होते हैं लेकिन वाक्य में संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हैं।

उदाहरण:

लेखक, तैराक, बिकाऊ, चलनी आदि।

प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है?

प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है और उसका नया रूप बनाता है।

उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ता है और अर्थ में बदलाव करता है।

उदाहरण:

प्रत्यय: सुंदर + ता = सुंदरता

उपसर्ग: उप + कार = उपकार