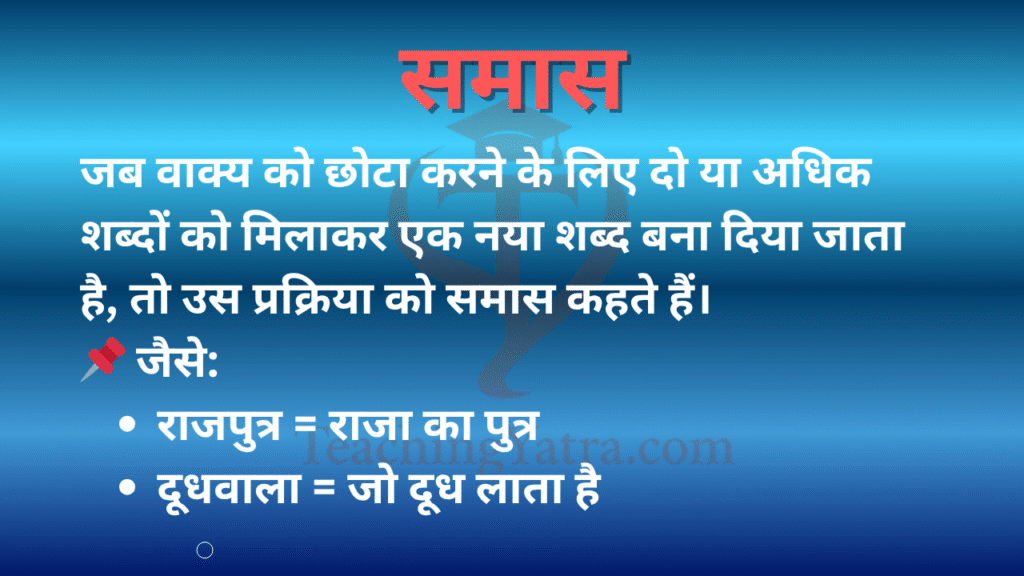

हिंदी भाषा में जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं और वाक्य को छोटा व प्रभावशाली बना देते हैं, तो उस प्रक्रिया को समास (Samas In Hindi) कहा जाता है। यह केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि विचारों का भी संक्षिप्त और सटीक रूपांतरण है। समास का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली, आकर्षक और संक्षिप्त बनाने के लिए किया जाता है। हिंदी व्याकरण में समास के कई प्रकार होते हैं, जिनकी जानकारी छात्रों के लिए बेहद जरूरी है। इस लेख में आप समास की परिभाषा, भेद और उदाहरणों को आसान भाषा में विस्तार से समझेंगे।

Table of Contents

समास की परिभाषा

समास एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है – संक्षेपण या छोटा करना। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया, संक्षिप्त और सार्थक शब्द बनाते हैं, तो उस रचना को समास कहते हैं।

👉 सरल शब्दों में:

जब पूरा वाक्य या शब्दों का समूह छोटा करके एक ही शब्द में उसका अर्थ व्यक्त किया जाए, तो वह समास कहलाता है।

📘 उदाहरण:

- राजपुत्र = राजा का पुत्र

- दूधवाला = जो दूध लाता है

- नीलकमल = नीला कमल

- रथचक्रध्वज = जिसके ध्वज पर रथ का चक्र है

इन उदाहरणों में लंबे वाक्यांशों को एक शब्द में बदल दिया गया है — यही समास है।

भाषाओं में समास का प्रयोग:

संस्कृत और अधिकांश भारतीय भाषाओं में समास का प्रयोग बहुतायत में होता है। यहां तक कि जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं में भी समास का उपयोग काफी सामान्य है।

संस्कृत में समास को लेकर एक प्रसिद्ध श्लोक भी है:

वन्द्वो द्विगुरपि चाहं मद्गेहे नित्यमव्ययीभावः।

तत् पुरुष कर्मधारय येनाहं स्यां बहुव्रीहिः॥

यह श्लोक समास के विभिन्न भेदों की ओर संकेत करता है।

🧩 समास की रचना

समास में मुख्यतः दो पद होते हैं:

- पूर्वपद (पहला शब्द)

- उत्तरपद (दूसरा शब्द)

इन दोनों पदों से मिलकर जो नया शब्द बनता है, उसे समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं।

📌 उदाहरण:

- गंगाजल = गंगा (पूर्वपद) + जल (उत्तरपद)

- राजपुत्र = राजा (पूर्वपद) + पुत्र (उत्तरपद)

📗 सामासिक शब्द

समास से निर्मित शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। समास बनने पर वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति चिह्न (जैसे “का”, “के लिए”, आदि) लुप्त हो जाते हैं।

📌 जैसे –

राजपुत्र = राजा + का + पुत्र → “का” लुप्त होकर केवल “राजपुत्र” बचता है।

🧠 समास-विग्रह

किसी सामासिक शब्द के अंदर छिपे हुए शब्दों और उनके आपसी संबंध को विस्तारित रूप में प्रकट करना समास-विग्रह कहलाता है।

📌 उदाहरण:

- राजपुत्र → राजा का पुत्र

- नीलकमल → नीला कमल

- गंगाजल → गंगा का जल

🧩 पूर्वपद और उत्तरपद

- पूर्वपद = पहला शब्द

- उत्तरपद = दूसरा शब्द

दोनों मिलकर नया अर्थ देने वाला समस्त पद बनाते हैं।

📌 उदाहरण:

हथकड़ी = हाथ (पूर्वपद) + कड़ी (उत्तरपद)

रसोईघर = रसोई (पूर्वपद) + घर (उत्तरपद)

समास के भेद

हिंदी व्याकरण में समास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है – ‘संक्षेप’। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया और सार्थक शब्द बनाते हैं, जिससे वाक्य की लंबाई घटती है लेकिन अर्थ बना रहता है, तो उसे समास कहते हैं।

समास के भेद उन विभिन्न प्रकारों को कहते हैं जिनके माध्यम से यह संक्षिप्त शब्द निर्माण किया जाता है। ये भेद इस बात पर आधारित होते हैं कि समस्त पद (संयुक्त शब्द) में कौन-सा पद प्रधान है, उनका आपसी संबंध क्या है, और शब्द किस प्रयोजन से जुड़े हैं।

हिंदी में प्रमुखतः छह पारंपरिक भेद माने जाते हैं:

- अव्ययीभाव समास

- तत्पुरुष समास

- कर्मधारय समास

- द्विगु समास

- द्वंद्व समास

- बहुव्रीहि समास

इन भेदों को समझना आवश्यक है क्योंकि इससे भाषा को संक्षिप्त, प्रभावशाली और साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करना सरल हो जाता है।

1️⃣ अव्ययीभाव समास (Avyayibhava Samas)

- परिभाषा: जिस समास में पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, तथा समस्त पद भी अव्यय की तरह प्रयोग होता है।

- विशेषता: यह समास लिंग, वचन और कारक से प्रभावित नहीं होता।

🔹 उदाहरण:

- यथाशक्ति = शक्ति के अनुसार

- प्रतिदिन = प्रत्येक दिन

- आजन्म = जन्म से लेकर

- आमरण = मृत्यु तक

- घर-घर = प्रत्येक घर

2️⃣ तत्पुरुष समास (Tatpurush Samas)

- परिभाषा: जिसमें उत्तरपद प्रधान होता है और पदों के बीच कोई कारक छुपा होता है।

- विग्रह में: “का, को, से, के लिए, से अलग” जैसे कारक दिखाई देते हैं।

तत्पुरुष समास के मुख्य भेद:

वैसे तो तत्पुरुष समास के कुल 8 भेद माने जाते हैं, लेकिन विग्रह की प्रक्रिया में कर्ता और संबोधन संबंधी भेद स्पष्ट नहीं हो पाते, इसलिए इन्हें आमतौर पर समास के रूप में नहीं लिया जाता। इसी कारण विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के केवल 6 भेद प्रमुख रूप से माने जाते हैं।

| भेद | कारक | उदाहरण |

|---|---|---|

| कर्म तत्पुरुष | को | रथचालक = रथ को चलाने वाला |

| करण तत्पुरुष | से/द्वारा | स्वरचित = स्वर से रचित |

| सम्प्रदान तत्पुरुष | के लिए | विद्यालय = विद्या के लिए आलय |

| अपादान तत्पुरुष | से अलग | देशनिकाला = देश से निकाला |

| सम्बंध तत्पुरुष | का/के/की | गंगाजल = गंगा का जल |

| अधिकरण तत्पुरुष | में/पर | जलमग्न = जल में मग्न |

तत्पुरुष समास के उपभेद:

- नञ् तत्पुरुष समास: निषेधात्मक – जैसे: असंभव = न संभव

- उपपद तत्पुरुष समास: जिसमें उत्तरपद स्वतंत्र प्रयोग में नहीं आता – जैसे: जलद, कृतघ्न

- लुप्तपद तत्पुरुष समास: किसी पद का पूरा लोप – जैसे: दहीबड़ा = दही में डूबा हुआ बड़ा

3️⃣ कर्मधारय समास (Karmadharaya Samas)

- परिभाषा: जिसमें दोनों पद समानाधिकरण में होते हैं – विशेषण-विशेष्य या उपमान-उपमेय संबंध।

- उत्तरपद प्रधान होता है।

🔹 उदाहरण:

- नीलगगन = नीला है जो गगन

- चरणकमल = कमल के समान चरण

- महात्मा = महान आत्मा

कर्मधारय समास के उपभेद:

| उपभेद | उदाहरण |

|---|---|

| विशेषणपूर्वपद | पीताम्बर = पीत है जो अम्बर |

| विशेष्यपूर्वपद | कुमारश्रमणा |

| विशेषणोंभयपद | नील-पीत |

| विशेष्योभयपद | आमगाछ |

| रूपककर्मधारय | मुखचन्द्र |

| उपमानकर्मधारय | विद्युचंचला |

| उपमितकर्मधारय | अधरपल्लव |

4️⃣ द्विगु समास (Dvigu Samas)

- परिभाषा: जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है और समास समूह या समाहार का बोध कराता है।

🔹 उदाहरण:

- नवग्रह = नौ ग्रहों का समूह

- त्रिलोक = तीन लोकों का समूह

- पंचतन्त्र = पाँच तन्त्रों का समूह

- सतसई = सात सौ पदों का समूह

द्विगु समास के भेद:

- समाहार द्विगु समास – त्रिलोक, त्रिभुवन

- उत्तरपदप्रधान द्विगु समास – दुमाता, दुसूती

5️⃣ द्वन्द्व समास (Dvandva Samas)

- परिभाषा: जहाँ दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इन पदों के बीच ‘और’, ‘या’, ‘एवं’ आदि अव्यय छिपे होते हैं।

🔹 उदाहरण:

- जलवायु = जल और वायु

- राधाकृष्ण = राधा और कृष्ण

- अन्नजल = अन्न और जल

द्वन्द्व समास के भेद:

| भेद | विशेषता | उदाहरण |

|---|---|---|

| इतरेतर द्वन्द्व | दोनों का अलग अस्तित्व | राम-कृष्ण, माँ-बाप |

| समाहार द्वन्द्व | समूह में रूपांतरण | दालरोटी, हाथपाँव |

| वैकल्पिक द्वन्द्व | विकल्प का बोध | पाप-पुण्य, भला-बुरा |

6️⃣ बहुव्रीहि समास (Bahuvrihi Samas)

- परिभाषा: जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा पद (गुण या व्यक्ति) प्रधान होता है। विग्रह में “वाला है”, “जिसका है” आता है।

🔹 उदाहरण:

- गजानन = गज का मुख है जिसका (गणेश)

- नीलकंठ = नीला कंठ है जिसका (शिव)

- चतुर्भुज = चार भुजाएं हैं जिसके (विष्णु)

- लम्बोदर = लम्बा उदर है जिसका (गणेश)

बहुव्रीहि समास के भेद:

| भेद | उदाहरण |

|---|---|

| समानाधिकरण बहुव्रीहि | नेकनाम = नेक है नाम जिसका |

| व्यधिकरण बहुव्रीहि | शूलपाणि = शूल है पाणि में जिसके |

| तुल्ययोग बहुव्रीहि | सपरिवार = जो परिवार के साथ है |

| व्यतिहार बहुव्रीहि | बाताबाती = बातों से जो लड़ाई |

| प्रादी बहुव्रीहि | बेरहम = जिसमें रहम नहीं |

यहाँ आपके दिए गए लेख को सरल, स्पष्ट और विस्तार से दोबारा लिखा गया है, ताकि विद्यार्थियों को आसानी से समझ आ सके:

कुछ अन्य विशेष समास

1. संयोगमूलक समास (Sanyog Moolak Samas)

संयोगमूलक समास को संज्ञा समास भी कहा जाता है। इस समास में दोनों पद संज्ञा होते हैं, अर्थात् यह दो संज्ञा शब्दों के मेल से बना होता है।

उदाहरण:

- माँ-बाप

- भाई-बहन

- दिन-रात

- माता-पिता

2. आश्रयमूलक समास (Aashray Moolak Samas)

आश्रयमूलक समास को विशेषण समास भी कहा जाता है। यह प्रायः कर्मधारय समास होता है। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद प्रधान (मुख्य) होता है। यह समास विशेषण-विशेष्य संबंध को दर्शाता है।

उदाहरण:

- कच्चाकेला (कच्चा + केला)

- शीशमहल (शीशा + महल)

- घनश्याम (घन + श्याम)

- लाल-पीला

- मौलवीसाहब

- राजबहादुर

3. वर्णनमूलक समास (Varnan Moolak Samas)

वर्णनमूलक समास में अक्सर बहुब्रीहि और अव्ययीभाव समास आते हैं। इसमें पहला पद अव्यय (जो न बदले) होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। इस समास में पहला पद दूसरे पद का विशेषण या विवरण करता है।

उदाहरण:

- यथाशक्ति (शक्ति के अनुसार)

- प्रतिमास (हर महीने)

- घड़ी-घड़ी

- प्रत्येक

- भरपेट

- यथासाध्य

समास युग्मों में अंतर

1. कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर

- कर्मधारय समास:

इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। इसका अर्थ पदों के सीधे मेल से निकलता है।

उदाहरण:- नीलकंठ = नीला + कंठ (जिसका कंठ नीला है)

- बहुब्रीहि समास:

इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। यह समास बाहरी व्यक्ति या गुण को दर्शाता है।

उदाहरण:- नीलकंठ = वह व्यक्ति जिसका कंठ नीला है (शिव)

2. द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर

- द्विगु समास:

पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। यह संख्या के साथ किसी समूह या वस्तु को दर्शाता है।

उदाहरण:- चतुर्भुज = चार भुजाओं वाला

- बहुब्रीहि समास:

इसमें पूरा समास किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है।

उदाहरण:- चतुर्भुज = वह व्यक्ति जिसकी चार भुजाएँ हैं (कोई देवता या मूर्ति)

3. द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर

- द्विगु समास:

पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की संख्या बताता है।

उदाहरण:- नवरात्र = नौ रात्रियों का समूह

- कर्मधारय समास:

पहला पद विशेषण तो होता है लेकिन संख्यावाचक नहीं होता।

उदाहरण:- रक्तोत्पल = रक्त वर्ण का उत्पल (कमल)

संधि और समास में अंतर

| बिंदु | संधि | समास |

|---|---|---|

| शब्दार्थ | मेल या जुड़ाव | संक्षेप या संपीड़न |

| घटक | दो वर्णों या शब्दों का उच्चारण के अनुसार मेल | दो या अधिक शब्दों का व्याकरणिक रूप से संक्षेप |

| रूपांतरण | उच्चारण के अनुसार एक या दोनों वर्ण बदल जाते हैं | विभक्ति चिह्न हटाकर शब्दों को एक किया जाता है |

| विच्छेद/विग्रह | संधि विच्छेद कहा जाता है | समास विग्रह कहा जाता है |

| अर्थ पर प्रभाव | शब्दों का मूल अर्थ नहीं बदलता | कभी-कभी नया अर्थ उत्पन्न होता है |

उदाहरण:

- संधि: पुस्तक + आलय = पुस्तकालय

- समास: जलपान = जल का पान

FAQs on समास – समास की परिभाषा, भेद और उदाहरण – Samas In Hindi

समास क्या है?

समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक संक्षिप्त और अर्थपूर्ण नया शब्द बनाते हैं। इसमें वाक्यांश को छोटा कर दिया जाता है, जिससे भाषा अधिक सटीक और प्रभावशाली बनती है।

समास के प्रकार कितने होते हैं?

हिंदी व्याकरण में समास मुख्यतः छह प्रकार के माने जाते हैं – अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। इसके अलावा कुछ विशेष समास जैसे संयोगमूलक, आश्रयमूलक, वर्णनमूलक आदि भी होते हैं जो विशिष्ट संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं।

समास और संधि में क्या अंतर है?

संधि और समास में मुख्य अंतर यह है कि संधि में दो शब्दों के मिलने पर उच्चारण और ध्वनि के अनुसार स्वर या व्यंजन में परिवर्तन होता है, जबकि समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया संक्षिप्त शब्द बना देते हैं। उदाहरण के लिए, “राम + उवाच = रामोवाच” संधि है, जबकि “ग्राम + प्रधान = ग्रामप्रधान” समास है।

बहुव्रीहि समास क्या होता है?

बहुव्रीहि समास वह होता है जिसमें दोनों पद किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं। इस समास में समस्त पद का संबंध न तो पहले पद से होता है और न ही दूसरे से, बल्कि किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, ‘पीताम्बर’ शब्द का अर्थ है – पीले वस्त्र वाला, जो भगवान कृष्ण को इंगित करता है।

अव्ययीभाव समास की विशेषता क्या है?

अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है और संपूर्ण समस्त पद भी अव्यय रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे ‘प्रति’ और ‘दिन’ से बना ‘प्रतिदिन’ शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है।

तत्पुरुष समास की पहचान कैसे होती है?

तत्पुरुष समास में पहला पद दूसरा पद का विशेषण या कर्म होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इनमें ‘का’, ‘के’, ‘की’, ‘से’, ‘को’, ‘पर’ आदि संबंध सूचक शब्दों का भाव निहित होता है। जैसे ‘राजपुत्र’ का अर्थ है – राजा का पुत्र।

द्वंद्व समास क्या होता है?

द्वंद्व समास में दोनों पद समान महत्व के होते हैं और उनके बीच ‘और’ का भाव होता है। जैसे ‘माता-पिता’ या ‘रात्रि-दिन’ में दोनों शब्द मिलकर एक संयुक्त अर्थ प्रकट करते हैं।

समास का प्रयोग क्यों किया जाता है?

समास का प्रयोग वाक्य को संक्षिप्त, सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। यह भाषा को अधिक कसा हुआ और अर्थगर्भित बनाता है, जिससे अभिव्यक्ति में गति और स्पष्टता आती है।

सबसे अधिक प्रयुक्त समास कौन-सा है?

तत्पुरुष समास हिंदी भाषा में सबसे अधिक प्रयुक्त समास है क्योंकि इसके उदाहरण बोलचाल और लेखन में अधिक देखे जाते हैं, जैसे – गृहस्वामी, देवालय, बालकथाएं आदि।