हिंदी व्याकरण में उपसर्ग (Upsarg in Hindi) वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द की शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं। “उपसर्ग” शब्द ‘उप’ (समीप) और ‘सर्ग’ (सृजन) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है “निकट से सृजन करना”। उपसर्ग (Upsarg in Hindi) का अध्ययन भाषा की समझ को गहरा करता है। हिंदी में प्रमुख 13 उपसर्ग माने गए हैं, जबकि संस्कृत में इनकी संख्या 22 होती है। ये उपसर्ग नए शब्द निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शब्दों को नया अर्थ प्रदान करते हैं।

Table of Contents

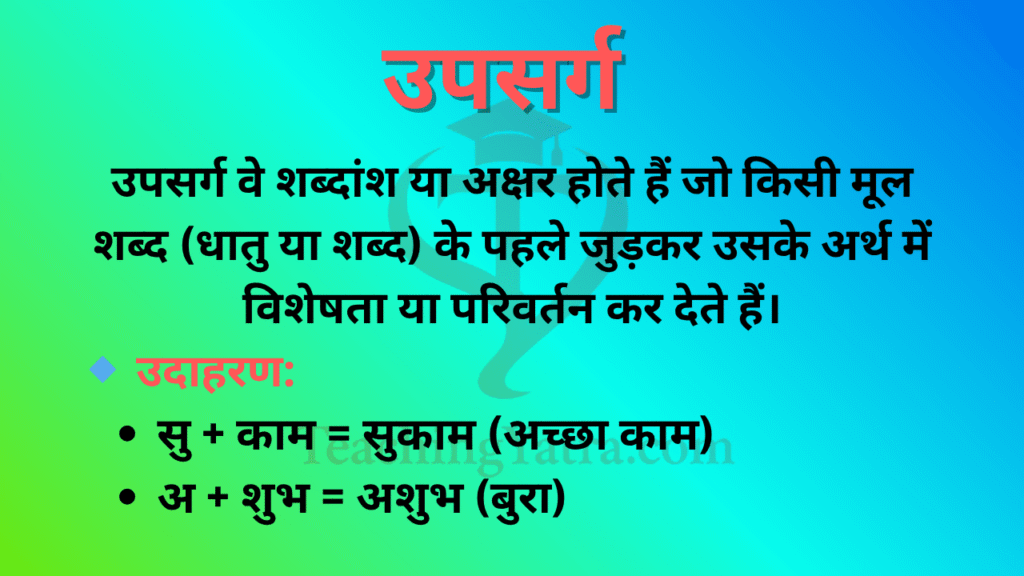

उपसर्ग की परिभाषा (Definition of Upsarg)

उपसर्ग वे शब्दांश या अक्षर होते हैं जो किसी मूल शब्द (धातु या शब्द) के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं।

उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं और उससे नया अर्थवाचक शब्द बनता है।

🔹 उदाहरण:

- सु + काम = सुकाम (अच्छा काम)

- अ + शुभ = अशुभ (बुरा)

उपसर्ग का अर्थ (Meaning of Upsarg)

“उपसर्ग” शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है:

- उप = समीप (निकट)

- सर्ग = सृजन करना (बनाना)

अर्थात्, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है — “किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना।” जब कोई शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, तो वह उपसर्ग कहलाता है।

एक उपसर्ग के अर्थ निश्चित नहीं होते। उनका अर्थ उसी समय स्पष्ट होता है जब वे किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं। उदाहरण:

- अ + धर्म = अधर्म (न्यायविरुद्ध)

- अ + चल = अचल (जो हिल न सके)

- अ + दुख = अदुख (दुख न होना)

यहाँ ‘अ’ उपसर्ग ने सभी शब्दों में अलग-अलग अर्थों में योगदान दिया है।

उपसर्ग के उदाहरण (Upsarg Examples in Hindi)

यहाँ पर उपसर्ग के उदाहरण (Upsarg Examples in Hindi) दिए जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे उपसर्ग मूल शब्द के अर्थ में बदलाव लाते हैं:

| उपसर्ग | मूल शब्द | नया शब्द | अर्थ |

|---|---|---|---|

| अ | शुद्ध | अशुद्ध | जो शुद्ध न हो |

| अनु | पालन | अनुपालन | अनुसरण करना |

| प्र | स्थान | प्रतिष्ठान | स्थापित स्थान |

| वि | ज्ञान | विज्ञान | विशेष ज्ञान |

| सम | मेल | सम्मिलन | एक साथ मिलना |

| उप | देश | उपदेश | सलाह या शिक्षा |

| परि | क्रमा | परिक्रमा | चारों ओर घूमना |

| आ | गमन | आगमन | आना |

| दु | चरित्र | दुचरित्र | बुरे आचरण वाला |

| सु | विचार | सुविचार | अच्छा विचार |

| नि | यम | नियम | अनुशासन |

| अति | तीव्र | अति तीव्र | बहुत अधिक तीव्र |

| पुनः | लेखन | पुनःलेखन | दोबारा लिखना |

इन सभी उदाहरणों में, उपसर्ग ने मूल शब्द के अर्थ को बदलकर नया और स्पष्ट अर्थवाचक शब्द बनाया है। उपसर्ग भाषा की संरचना और अभिव्यक्ति को समृद्ध करते हैं।

उपसर्ग की पहचान

उपसर्ग की पहचान करना बेहद सरल है, यदि आप मूल शब्द और उसके पहले जुड़े हुए भाग को ध्यान से देखें। उपसर्ग की सबसे प्रमुख विशेषता यह होती है कि यह हमेशा शब्द के आरंभ में यानी शुरुआत में जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन करता है।

🔸 कैसे पहचानें कि कोई उपसर्ग है?

- यदि कोई शब्दांश किसी शब्द की शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, तो वह उपसर्ग होता है।

- उपसर्ग स्वयं में स्वतंत्र शब्द नहीं होते।

- उपसर्ग के जुड़ने से एक नया अर्थवाचक शब्द बनता है।

✅ एक उपसर्ग वाले शब्दों के उदाहरण

| नया शब्द | उपसर्ग | मूल शब्द | अर्थ |

|---|---|---|---|

| परलोक | पर | लोक | परे का संसार (मृत्यु के बाद का) |

| पराजय | परा | जय | हार |

| अनमोल | अन | मोल | जिसकी कोई कीमत नहीं (बहुमूल्य) |

🔹 इन उदाहरणों में “पर”, “परा”, और “अन” उपसर्ग हैं जो “लोक”, “जय” और “मोल” जैसे मूल शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव ला रहे हैं।

🔸 दो उपसर्गों वाले शब्द – विशेष उदाहरण

कभी-कभी एक ही शब्द के पहले दो-दो उपसर्ग भी जुड़ते हैं। ऐसे में दोनों उपसर्ग मिलकर शब्द के अर्थ को और अधिक विस्तृत और जटिल बना देते हैं।

| नया शब्द | उपसर्ग | मूल शब्द | अर्थ |

|---|---|---|---|

| प्रत्यपवाद | प्रति + अप | वाद | उत्तर या खंडन में दिया गया वचन |

| समालोचन | सम् + आ | लोचन | किसी विषय का सम्यक या गहराई से अवलोकन |

| व्याकरण | वि + आ | करण | भाषा के नियमों का ज्ञान |

| व्यवहार | वि + अव | हार | आचरण, किसी के साथ किया जाने वाला कार्य या व्यवहार |

🔸 इन शब्दों में दो उपसर्ग—जैसे प्रति + अप, सम् + आ, वि + आ, वि + अव—ने मूल शब्दों से मिलकर नया, पूर्ण और विशिष्ट अर्थ दिया है।

📝 महत्वपूर्ण बातें (Key Points for Identification)

- उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में आता है।

- यह मूल शब्द से पहले जुड़ता है और उसका अर्थ बदलता है।

- एक शब्द में एक या एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं।

- उपसर्ग को अलग करने पर शेष बचा भाग सामान्यतः एक स्वतंत्र शब्द या जड़ (root) होता है।

उपसर्ग का वर्गीकरण

उपसर्गों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जा सकता है:

- हिन्दी मूल के उपसर्ग

- संस्कृत से लिए गए उपसर्ग

- अरबी, उर्दू और फ़ारसी से आए उपसर्ग

- अंग्रेज़ी भाषा से लिए गए उपसर्ग

- संस्कृत के वे अव्यय शब्द जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं

हिन्दी के उपसर्ग

हिन्दी में लगभग 13 प्रमुख उपसर्ग पाए जाते हैं, जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये उपसर्ग किसी शब्द में अभाव, गुण, दोष, संख्या, दिशा आदि का संकेत देते हैं।

नीचे हिन्दी उपसर्गों के नए उदाहरणों सहित अर्थ दिए गए हैं:

| उपसर्ग | अर्थ | उदाहरण |

|---|---|---|

| अ | अभाव, निषेध | असली, अज्ञात, अनोखा |

| अन | अभाव, विपरीत | अनहोनी, अनजान, अनदेखा |

| क | बुरा, हीन | कदाचार, कलंक |

| कु | दोषयुक्त | कुयोग, कुतर्क, कुशल (यहाँ ‘कु’ सकारात्मक भी हो सकता है) |

| दु | कम, दोषपूर्ण | दुराचार, दुशमन, दुविधा |

| नि | कमी, निषेध | निपट, निचला, निस्तेज |

| औ / अव | गिरावट, हीनता | औचित्य, औपचारिक, औसत |

| भर | पूरा | भरसक, भरभराकर, भरतनाट्यम |

| सु | अच्छा, सुंदर | सुलझा, सुदृढ़, सुलभ |

| अध | अधूरा | अधूरा, अधलेटा, अधबीच |

| उन | एक कम | उनचास, उनासी, उनतालीस |

| पर | दूसरा, पराया | परदेश, पराश्रित, परपीड़ा |

| बिन | बिना | बिनकाम, बिनबताए, बिनआवाज़ |

हिन्दी के उपसर्ग के भेद / प्रकार

हिन्दी भाषा में उपसर्ग मुख्यतः तीन प्रकार के माने जाते हैं:

- तत्सम उपसर्ग

- तद्भव उपसर्ग

- आगत (विदेशी) उपसर्ग

1. तत्सम उपसर्ग

जो उपसर्ग संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिन्दी में आ गए हैं, उन्हें तत्सम उपसर्ग कहा जाता है।

| उपसर्ग | अर्थ | उदाहरण |

|---|---|---|

| अति | अधिक | अतिशय, अतिरंजित, अतिरेक |

| अधि | ऊपर, श्रेष्ठ | अधिपति, अधिकृत, अधिराज |

| अनु | पीछे, क्रम में | अनुशासन, अनुगामी, अनुसंधान |

| अप | बुरा, हीन | अपकार, अपवित्र, अपभ्रंश |

| अ | नहीं | अक्षम, अचूक, असमर्थ |

| अभि | ओर, सामने | अभिवादन, अभिलाषा, अभिषेक |

| आ | पूर्ण, समक्ष | आगंतुक, आरोपण, आकर्षण |

| उत् | ऊपर, श्रेष्ठ | उत्कृष्ट, उत्तरदायी, उत्सव |

| उप | समीप, सहायक | उपन्यास, उपसंहार, उपाधि |

| दुर् | कठिन, बुरा | दुर्दशा, दुर्गति, दुराचार |

| निर् | बिना, रहित | निराशा, निर्जन, निरूपण |

| नि | नीचे, निषेध | निष्कर्ष, निवृत्ति, निबंध |

| परा | अलग, विपरीत | पराजय, परामर्श, पराभव |

| प्रति | विरोध, ओर | प्रतिक्रिया, प्रतिघात, प्रतिस्पर्धा |

| परि | चारों ओर | परिवर्तन, परिक्रमा, परिसीमा |

| प्र | आरंभ, आगे | प्रयास, प्रगति, प्रवेश |

2. तद्भव उपसर्ग

वे उपसर्ग जो संस्कृत से विकसित होकर हिन्दी में बदलकर आए हैं, उन्हें तद्भव उपसर्ग कहा जाता है।

| उपसर्ग | अर्थ | उदाहरण |

|---|---|---|

| उ | अभाव, हीनता | उजाला, उदासी |

| क | बुरा | कचोट, कड़वाहट |

| नि | बिना | निडर, निहत्था |

| भर | पूरा | भरसक, भरपूर |

| अन | निषेध | अनदेखा, अनसुना |

| उन | एक कम | उनसठ, उनहत्तर |

| दु | दो, दोषयुक्त | दुबारा, दुशाला |

| अध | अधूरा | अधजल, अधबीच |

3. आगत (विदेशी) उपसर्ग

जो उपसर्ग अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी जैसी विदेशी भाषाओं से हिन्दी में आए हैं, वे आगत उपसर्ग कहलाते हैं।

| उपसर्ग | अर्थ | उदाहरण |

|---|---|---|

| कम | थोड़ा | कमअक्ल, कमवज़न |

| खुश | अच्छा | खुशहाल, खुशनसीब |

| बा | साथ | बाकायदा, बाअदब |

| दर | अंदर, के बीच | दरबार, दरपेश |

| ना | निषेध | नाराज़, नापसंद |

| ला | रहित | लाचार, लापरवाह |

| सर | मुख्य, प्रमुख | सरदार, सरगना |

| हम | साथ | हमराज, हमसफ़र |

| हर | प्रत्येक | हररोज, हरपल |

| बे | बिना | बेदाग, बेपरवाह |

| गैर | बाहर वाला, निषेध | गैरकानूनी, गैरमौजूद |

संस्कृत के उपसर्ग

संस्कृत में कुल 22 प्रमुख उपसर्ग माने जाते हैं, जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता जोड़ते हैं। नीचे इन उपसर्गों के अर्थ और नए उदाहरण दिए गए हैं:

📌 1. अति – (अधिक, अत्यंत)

उदाहरण: अतिवादी, अतिथिनीय, अतिकाय

📌 2. अधि – (ऊपर, प्रभुत्व)

उदाहरण: अधिपति, अधिकर्षण, अधिग्रहण

📌 3. अनु – (पीछे, क्रम में)

उदाहरण: अनुश्रुति, अनुयायी, अनुबन्ध

📌 4. अन् – (अभाव, नहीं)

उदाहरण: अनिर्णय, अनारंभ, अनागत

📌 5. अप – (हीन, नकारात्मक)

उदाहरण: अपमार्जन, अपक्रिया, अपशब्द

📌 6. अपि – (आवरण या जोड़)

उदाहरण: अपिधान, अपिघात

📌 7. अभि – (सामने, लक्ष्य की ओर)

उदाहरण: अभिव्यक्ति, अभिमुखीकरण, अभियान

📌 8. अव – (नीचता, ह्रास)

उदाहरण: अवप्रवाहित, अवग्रह, अवलोकन

📌 9. आ – (निकट, पूरी तरह से)

उदाहरण: आह्वान, आग्रह, आकलन

📌 10. उत् – (ऊपर, उत्कर्ष की ओर)

उदाहरण: उत्साह, उत्तिष्ठ, उत्प्रेक्षा

📌 11. उद् – (बाहर की ओर, ऊपर)

उदाहरण: उद्भव, उद्घोष, उदात्त

📌 12. उप – (समीप, सहायक)

उदाहरण: उपेक्षा, उपसंहार, उपाचार

📌 13. दुर् / दुस् / दुष् / दुश् – (बुरा, कठिन, दोषयुक्त)

उदाहरण:

- दुर् – दुर्व्यवहार, दुर्गति

- दुस् – दुस्संयम

- दुष् – दुष्कर, दुष्कर्म

- दुश् – दुश्चरित्र, दुश्वास

📌 14. नि – (निषेध, गिरावट, भीतर)

उदाहरण: निवारण, निसर्ग, निमज्जन

📌 15. निर् / निस् / निश् / निष् – (रहित, विपरीत, बाहर)

उदाहरण:

- निर् – निरभिमान, निरुद्देश्य

- निस् – निस्तेज

- निश् – निश्चित

- निष् – निष्कलंक, निष्क्रिय

📌 16. परा – (पीछे, विपरीत दिशा)

उदाहरण: परित्याग, परावर्तन, पराभव

📌 17. परि – (चारों ओर, सभी दिशाओं में)

उदाहरण: परिक्रमा, परितोष, परिनियोजन

📌 18. प्र – (आरंभ, आगे बढ़ना, अधिक)

उदाहरण: प्रस्तावना, प्रेषण, प्रक्रिया

📌 19. प्रति – (विरोध, हर एक, जवाब में)

उदाहरण: प्रतिरूप, प्रतिपक्ष, प्रतिपादन

📌 20. वि – (विशेष, विभाजन, भिन्नता)

उदाहरण: विचार, विचलन, विमर्श

📌 21. सम् – (साथ, पूर्णता, समानता)

उदाहरण: सम्मिलन, संपर्क, संकल्प

📌 22. सु – (अच्छा, सुंदर, शुभ)

उदाहरण: सुकर्म, सुमति, सुलक्षणा

अरबी, उर्दू और फ़ारसी के उपसर्ग

हिन्दी भाषा में अरबी, उर्दू और फ़ारसी से आए अनेक शब्द हैं जिनमें ऐसे उपसर्ग लगे होते हैं जो किसी शब्द का अर्थ बदलते हैं या उसमें विशेषता जोड़ते हैं। इन विदेशी भाषाओं से हिन्दी में लगभग 19 उपसर्ग प्रमुख रूप से प्रयुक्त होते हैं।

नीचे इन उपसर्गों के अर्थ और नए उदाहरण दिए गए हैं:

| उपसर्ग | अर्थ | उदाहरण |

|---|---|---|

| अल- | निश्चित, विशेष | अलहदा, अलबेला |

| कम- | थोड़ा, घटा हुआ | कमअसर, कमतरी, कमगिनती |

| खुश- | शुभ, अच्छा | खुशदिल, खुशमिज़ाज, खुशअंदाज़ |

| गैर- | निषेध, विपरीत | गैरज़रूरी, गैरपरंपरागत, गैरहाज़िर |

| दर- | अंदर, में | दरम्यान, दरबार, दरकार |

| ना- | नहीं, अभाव | नाखुश, नासाज़, नाक़ाम |

| फिल- | समय के लिए | फिलवक्त, फिलमुकाम |

| फी- | प्रति | फीछात्र, फीमाह |

| ब- | साथ, और | बहरहाल, बगैर, बदौलत |

| बद- | बुरा, दोषयुक्त | बदहज़मी, बदनीयत, बदसूरत |

| बर- | ऊपर, पर | बरअक्स, बरामद, बरक़रार |

| बा- | सहित, साथ | बाअसर, बामायना, बाअज़्म |

| बे- | बिना | बेपरवाह, बेअसर, बेदाग |

| बिल- | साथ में | बिल्कुल, बिलआखिर, बिलमुलाहिजा |

| बिला- | बिना | बिलाशक, बिलाबात, बिला वजह |

| ला- | रहित, नहीं | लाजवाब, लाचार, लावारिस |

| सर- | प्रधान, मुख्य | सरगना, सरनौश, सरवरा |

| हम- | समान, साथी | हमराज, हमसफ़र, हमख़याल |

| हर- | प्रत्येक | हरमुकाम, हरपल, हरगिज़ |

इन उपसर्गों से बने शब्द आम बोलचाल, पत्रकारिता, शायरी, और साहित्य में बहुतायत से पाए जाते हैं। ये हिन्दी भाषा को और अधिक अभिव्यक्तिपूर्ण बनाते हैं।

अंग्रेज़ी के उपसर्ग

हिन्दी में अनेक पद और प्रशासनिक शब्दों में अंग्रेज़ी के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे उपसर्ग विशेष रूप से पदनामों और संस्थागत संरचनाओं में प्रयुक्त होते हैं। हिन्दी में प्रमुख रूप से 6 अंग्रेज़ी उपसर्ग आम हैं:

| उपसर्ग | अर्थ | उदाहरण |

|---|---|---|

| सब- | अधीनस्थ, नीचे का | सब-इंस्पेक्टर, सब-ऑर्डिनेट, सब-स्टाफ |

| डिप्टी- | सहायक, प्रतिनिधि | डिप्टी-कमिश्नर, डिप्टी-मैनेजर, डिप्टी-स्पीकर |

| वाइस- | उप, दूसरा स्थान | वाइस-प्रेसीडेंट, वाइस-प्रincipal, वाइस-चेयरमैन |

| जनरल- | मुख्य, सामान्य | जनरल-मैनेजर, जनरल-डायरेक्टर, जनरल-इंस्ट्रक्शन |

| चीफ़- | प्रमुख, उच्च पद | चीफ-सेक्रेटरी, चीफ-गेस्ट, चीफ-ऑफिसर |

| हेड- | मुख्य, सर्वोच्च | हेड-टीचर, हेड-काउंटर, हेड-डिपार्टमेंट |

इन उपसर्गों का प्रयोग आमतौर पर प्रशासन, शिक्षा, राजनीति और संगठनों में उच्च या सहायक पदनामों के लिए किया जाता है। हिन्दी में इनका प्रयोग मूलतः अंग्रेज़ी शब्दों के साथ संयुक्त रूप में होता है।

उपसर्ग के समान प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय शब्द

संस्कृत में कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग की तरह किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं। ये शब्द मूलतः अव्यय होते हैं, परंतु उपसर्ग जैसे कार्य करते हैं।

नीचे ऐसे प्रमुख अव्ययों की सूची दी गई है, अर्थ और नए उदाहरणों सहित:

| अव्यय (उपसर्ग के रूप में) | अर्थ | उदाहरण |

|---|---|---|

| अधः | नीचे | अधोवृद्धि, अधोलोक, अधोनयन |

| अंतः | भीतर | अंतर्नाद, अंतःवस्त्र, अंतःप्रेरणा |

| अ | अभाव, नहीं | अविश्वास, अकार्य, अनुत्तर |

| चिर | बहुत समय तक | चिरस्थायी, चिरस्मरणीय, चिरसंगिनी |

| पुनर् | फिर से | पुनरावृत्ति, पुनर्प्रयास, पुनर्निर्माण |

| बहिर् | बाहर | बहिर्दृष्टि, बहिर्मुख, बहिर्गृह |

| सत् | सच्चा, शुभ | सत्प्रेरणा, सत्संग, सत्पथ |

| पुरा | प्राचीन | पुराभिलेख, पुराचार, पुरागाथा |

| सम | समान, संतुलित | समवेत, समर्पण, समरूपता |

| सह | साथ, सहायक | सहयात्री, सहधर्मी, सहनिवासी |

इन अव्यय शब्दों को उपसर्ग की तरह उपयोग कर संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं में नए शब्द बनाए जाते हैं। ये शब्द साहित्य, प्रशासन, दर्शन और धार्मिक ग्रंथों में भी बार-बार देखने को मिलते हैं।

FAQs on उपसर्ग | उपसर्ग की परिभाषा, भेद और उदाहरण | Upsarg in Hindi

उपसर्ग क्या होता है?

उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं।

उदाहरण: सुख + दु = दुख (यहाँ ‘दु’ उपसर्ग है)

उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं?

हिन्दी में उपसर्ग मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं:

तत्सम उपसर्ग (संस्कृत मूल)

तद्भव उपसर्ग (हिन्दी मूल)

आगत उपसर्ग (विदेशी भाषाओं से आए)

उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है?

उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है और अर्थ बदलता है।

प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है और नये शब्द का निर्माण करता है।

उदाहरण:

उपसर्ग: नि + कर्म = निकर्म

प्रत्यय: काम + ई = कामी

उपसर्ग के प्रयोग से शब्द कैसे बदलते हैं?

उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के भाव, अर्थ या दिशा को बदल देते हैं।

उदाहरण:

“लाभ” → अलाभ (अ + लाभ) – निषेध का भाव

“यात्रा” → पुनर्यात्रा – दोबारा यात्रा

संस्कृत के उपसर्ग कौन-कौन से हैं?

संस्कृत के प्रमुख उपसर्ग हैं: अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत्, उप, नि, परा, प्रति, वि, सम्, सु आदि।

क्या उपसर्ग के समान कोई अन्य शब्द भी होते हैं?

हाँ, संस्कृत के कुछ अव्यय शब्द भी उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं जैसे – अधः (अधोगति), अंतः (अंतरात्मा), पुनर् (पुनर्जन्म), चिर (चिरंजीवी) आदि।